Осенью в теплицах остаётся больше, чем урожай — вместе с растениями «зимуют» и вредители.

Белокрылка и паутинный клещ особенно активны в переходный сезон: микроклимат мягкий, биофаги менее устойчивы, а химическая нагрузка часто выше нормы.

Разберём, как выстроить интегрированную защиту (IPM), которая работает на предупреждение, а не на аврал.

Что происходит осенью: биология сезона

Осень для теплицы — не конец, а смена биологического ритма.

Белокрылка (Trialeurodes vaporariorum) и паутинный клещ (Tetranychus urticae) не исчезают, а меняют стратегию выживания: замедляют развитие, ищут укрытия и используют растительные остатки как убежище.

1. Активность при низких температурах

При +24–25 °C цикл белокрылки занимает около 22–25 дней.

Клещ развивается за 9–10 дней при 25 °C, и осенние перепады влажности только стимулируют его миграцию.

На замедленных растениях вредители концентрируются на молодых листьях, где ткани мягче и питательнее.

💡 Вывод: осенняя теплица остаётся биологически активной системой, а не «охлаждённым помещением».

2. «Зимние квартиры»

Белокрылка прячется под листьями нижнего яруса, на сорняках, кассетах с рассадой и в зонах с влажностью выше 70 %.

Клещ выбирает прожилки листа, шпагат, пыль у труб отопления.

Самки переходят в диапаузу и дожидаются нового оборота.

📌 Очистка теплицы — не косметика, а часть биозащиты: даже метр неубранных сорняков — готовая база для зимовки.

3. Ослабление биофагов

Энкарзия, фитосейулюс, амблисейус — живые системы.

При коротком дне и t° < 18 °C их активность падает в 2–3 раза, а при RH < 60 % хищные клещи фактически замирают.

Поэтому осенью главное — стабильная влажность и освещённость, иначе биобаланс рушится сам собой.

4. Азотный «комфорт» и питательность листа

Меньше света — хуже усвоение азота.

В тканях накапливаются аминные формы, которые становятся «подкормкой» для сосущих вредителей.

Избыток азота делает листья мягкими, а кислородный дефицит в субстрате провоцирует вторичные грибные очаги, где вредители закрепляются.

💡 Вывод: осенний «тёплый азотный комфорт» — это комфорт вредителя, не растения.

Мы поняли, как меняется биология системы.

Теперь — почему именно осенью риск возрастает и как его удержать под контролем.

Почему риск выше, чем летом

1. Мягкие зимы и короткий «перерыв»

За последнее десятилетие средние январские температуры в южных регионах выросли на 1,5–2 °C, а число морозных дней сократилось почти вдвое.

Белокрылка и клещ теперь зимуют прямо в теплицах.

Весной они начинают цикл на 2–3 недели раньше, и теплица стартует уже с готовой колонией.

Кстати, ранее мы писали, как бороться с тлей в теплице. Читайте по ссылке.

2. Круглогодичный оборот без санации

При интенсивных схемах выращивания межсезонья почти нет.

Волонтёрные растения, сорняки, шпагат становятся мостом между культурами.

Белокрылка сохраняется в стадии куколки до 30 дней даже после мойки, тогда как биофаги без растения-хозяина погибают за 5–7 дней.

💡 Вывод: короткие технологические паузы — длинный биологический сезон вредителя.

Оптимально закладывать «окно без растений» на 2–3 недели, чтобы сбить цикл популяции.

3. Резистентность и поведенческая устойчивость

При пониженной освещённости и температуре активность биофагов падает, а вредители адаптируются к препаратам.

Без ротации IRAC-кодов эффективность химии снижается уже на третьем–четвёртом поколении.

Важно не только менять действующее вещество, но и чередовать механизмы действия (MoA).

💡 Главное правило: одна химия — один цикл, дальше — смена механизма действия.

4. Менеджмент и человеческий фактор

После сбора урожая внимание уходит к экономике, а не к ловушкам.

Мониторинг ведётся «по остаточному принципу».

Но именно осенние данные показывают, сколько вредителя «переедет» в зиму.

Даже 5 особей белокрылки на лист — сигнал, что популяция уже закрепилась.

💡 Совет: считайте не количество, а скорость прироста популяции — это главный индикатор риска.

5. Стресс растений как фон для вспышек

Короткий день, перепады влажности, нестабильное питание — всё это снижает иммунитет растений.

Повышается уровень сахаров, ткани восстанавливаются медленнее, а вредителям — комфортнее.

Растение не погибает, но становится «удобным донором».

💡 Итог: риск осенью повышается не из-за вредителей — из-за нарушенного ритма теплицы.

Как выстроить IPM-план: на примере белокрылки и клеща

Интегрированная защита (IPM) — не набор приёмов, а система, где каждая мера дополняет другую.

Цель — удерживать вредителя под порогом вредоносности, сохраняя баланс между биологией и химией.

1. Мониторинг: увидеть раньше, чем вмешаться

Ловушки и осмотр

-

Минимум 1 липкая ловушка на 100–200 м², усиление у входов и фрамуг.

-

Цвет ловушки: жёлтые — белокрылка, синие — трипсы.

-

Менять каждые 7–14 дней или по загрязнению.

-

Осмотр: 10 листьев из разных ярусов, фиксация численности и стадий.

💡 Ориентиры порога:

-

белокрылка — 0,5–2 имаго/карту/день (молодые / зрелые растения);

-

клещ — 2–8 особей/лист, зависит от культуры и возраста.

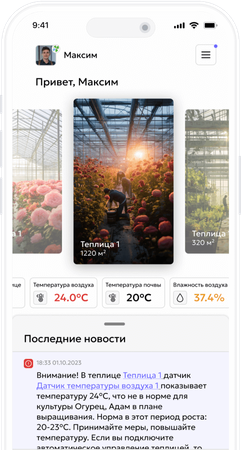

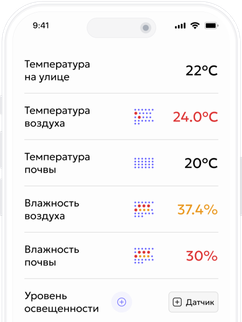

Цифровые инструменты

Используйте камера-ловушки и журнал мониторинга.

В приложении Gros.farm можно задать напоминания по замене ловушек и выпуску биофагов — удобно, когда команда работает посменно.

2. Биологическая защита: основа устойчивости

Мы уже рассказывали про 9 хищных насекомых, которые защитят растения без химии. Ищите материал по ссылке.

Белокрылка

-

Encarsia formosa — базовый биофаг. Выпускать 10 особей/м² каждые 7–10 дней при t° > 20 °C, RH 50–70 %, освещённости ~ 7000 лк.

-

Eretmocerus eremicus — вариант для тёплых регионов (до +30 °C), хорошо комбинируется с энкарзией.

Клещ

-

Phytoseiulus persimilis — активен при RH > 60 %, t° +18…+27 °C.

Выпуск 10–15 особей/м² при первых очагах, диапазон рекомендаций 2–50 особей/м². -

Amblyseius swirskii — профилактический вид, работает и по трипсам; оптимум 20–32 °C, RH ≥ 60 %.

💡 Важно: биофаги эффективны только при стабильной влажности и отсутствии остатков химии. После инсектицидов выдерживайте 3–5 дней «тишины».

3. Химическая защита: точечно и с ротацией

-

Применять препараты только после превышения порога вредоносности.

-

Чередовать IRAC-группы (MoA): пример цикла — абамектин (6) → спиромезифен (23) → бифентрин (3A).

-

Повтор одной группы — не чаще чем через 45 дней.

-

При клещах использовать препараты с овицидным действием.

-

После обработки — восстановить биофагов через 3–5 дней.

💡 Принцип: химия — инструмент, а не рефлекс.

4. Микроклимат: управляем средой, а не симптомами

| Показатель | Оптимум | Эффект |

|---|---|---|

| RH | 65–75 % | подавление клеща, комфорт биофагов |

| Температура | 18–22 °C | оптимум активности энкарзии |

| Свет | ≈ 7000 лк + | развитие куколок энкарзии |

| CO₂ | 700–900 ppm (до 1000 при высоком свете) | ускоряет фотосинтез и устойчивость |

| N : K | ≥ 1 : 1,3–1,5 | плотные ткани, меньше «сочных» мест |

💡 Совет: важнее стабильность параметров, чем их идеальность — перепады стимулируют вредителей.

Типичные ошибки, которые рушат даже хороший IPM-план

-

Проверили — и забыли.

Мониторинг без анализа динамики — не контроль. Смотрите на скорость прироста, а не на разовое число особей. -

«Биофаги работают — можно расслабиться».

Неравномерная влажность создаёт «мертвые зоны», где энтомофаги не активны. -

«Сначала химия, потом биология».

Следовые остатки препаратов губят энтомофагов спустя 5–7 дней. Проверяйте чистоту поверхности по pH и EC промывки. -

«Вредителей нет, значит, всё хорошо».

Пятнистость и серебрение листа — уже поздний симптом. Фиксируйте повреждения, даже если вредителя не видно. -

«Пустая теплица = чистая теплица».

На трубах и каркасе остаются яйца и куколки.

Чистая теплица — это удалённая биоплёнка, а не просто дезинфекция.

💡 Итог: даже идеальная программа не сработает без дисциплины наблюдения и стабильного микроклимата.

Чек-лист IPM-осени

-

Проверить динамику популяции, а не разовый показатель.

-

Убрать остатки растений, шпагат, кассеты.

-

RH 65–75 %, t° 18–22 °C, ночная вентиляция включена.

-

Настроить ротацию MoA.

-

Через 3–5 дней после химии — внести энкарзию и фитосейулюса.

-

Поднять K/N до 1,3–1,5, снизить аммоний.

-

Все действия зафиксировать в журнале или в Gros.farm.

💡 IPM осенью — это не борьба, а порядок действий.

Кто держит данные и микроклимат, тот держит ситуацию под контролем.

Заключение

Белокрылка и клещ не приходят «вдруг». Они живут рядом всё время — просто осенью условия начинают играть на их стороне. Снижение света, влажности, активности биофагов и внимания персонала — часть цикла.

IPM позволяет работать на упреждение: вовремя обновить ловушку, проверить влажность, не торопиться с химией. Эти шаги просты, но именно они дают чистый старт новому сезону.

Для опытного фермера IPM — не метод защиты, а стиль ведения хозяйства. Когда контроль становится привычкой, вредители остаются в фоне, а теплица весной просыпается чистой, стабильной и готовой к росту.