Начинающим и действующим фермерам известно, что запуск тепличного хозяйства требует значительных вложений. Постройка теплиц, покупка оборудования, подведение коммуникаций - все это стоит дорого. Государственные гранты могут существенно помочь тепличникам воплотить свои планы. Однако, чтобы получить такую поддержку, необходимо пройти непростой конкурсный отбор и подготовить безупречный бизнес-план. В этой статье мы объясним, как составить подробный бизнес-план для получения гранта на тепличное хозяйство в России в 2025 году. Разберем шаг за шагом весь процесс - от выбора программы поддержки до подачи заявки и реализации проекта, учитывая все подводные камни. Вы узнаете, какие бывают гранты и их условия, как правильно структурировать свой план, на что обратить внимание и каких ошибок избегать. Прочитав эту инструкцию, вы будете четко понимать, с чего начать и как успешно пройти все этапы, чтобы получить государственный грант на свою теплицу. Давайте начнем!

Зачем нужны гранты тепличникам и какие программы поддержки есть?

Почему гранты важны?

Грант - это целевая финансовая помощь от государства, которую не нужно возвращать. В отличие от кредита, деньги выдаются без процентов и залогов, а в отличие от субсидии - авансом на будущее развитие, а не для компенсации уже понесенных расходов. Для фермера грант - это инвестиция в его идею и поддержку на стартовом этапе. Тепличный бизнес требует крупных стартовых затрат, и грантовые средства помогают построить современные теплицы, купить оборудование и начать производство овощей без непосильных долгов. Таким образом, грант позволяет ускорить развитие хозяйства и выйти на окупаемость быстрее.

Как это работает?

Государство проводит конкурсные программы поддержки аграриев. Фермер подает заявку с бизнес-планом, комиссия оценивает проекты по балльной системе, исходя из приоритетов региона, и отбирает лучшие. Победители получают безвозмездное финансирование на условиях софинансирования - обычно нужно вложить и собственные средства. Грантовые деньги целевые: их можно тратить только на указанные в проекте цели (покупка оборудования, строительство и т.д.), и за каждую трату придется отчитаться чеками. Важно понимать, что грант - это ответственность: придется соблюдать условия, освоить деньги за определенный срок (например, за 18 месяцев) и достичь заявленных показателей. Если нарушить условия, поддержку могут отозвать. Известен случай в Карелии, когда фермер получил 3 млн руб. по «Агростартапу», но не развивал дело и потратил часть денег на личные нужды - в итоге его обязали вернуть средства и привлекли к ответственности за мошенничество. Поэтому относиться к гранту нужно серьезно.

Грантовые программы в России

На 2025 год в РФ действует несколько основных программ поддержки сельского хозяйства. Вот наиболее востребованные гранты для фермеров-растениеводов:

- Грант «Агростартап» - поддержка начинающих фермеров. Предоставляется тем, кто собирается создать крестьянское (фермерское) хозяйство или ИП на селе и ранее не получал господдержку. Сумма - до 5 млн руб. (для животноводческих проектов - до 7 млн) при условии, что грант покрывает не более 90% затрат, а минимум 10% вы вкладываете сами. Деньги можно потратить на приобретение земли, строительство и оснащение теплицы, подключение коммуникаций, покупку сельхозживотных или посадочного материала, техники и оборудования. Требуется создать новые рабочие места: при сумме гранта свыше 2 млн нужно нанять минимум 2 сотрудников (если грант до 2 млн - одного) и сохранять рабочие места 5 лет. Средства надо использовать в течение 18 месяцев.

- Грант на развитие семейной фермы - для уже действующих КФХ, где заняты члены семьи фермера. Помогает расширить хозяйство. Сумма гранта от 5 до 30 млн руб., но не более 60% стоимости проекта (то есть нужно софинансирование 40%, для дальневосточных регионов - 30%). Деньги направляются на строительство/модернизацию объектов (например, тепличных комплексов), покупку земли, техники, обустройство водоснабжения и пр.. Обязательное условие - создание рабочих мест (1 место на каждые 10 млн гранта) и сохранение их 5 лет.

- Грант «Агропрогресс» - поддержка фермерских предприятий, которые работают более 24 месяцев и зарегистрированы как малые предприятия (микро или малые ООО). КФХ и ИП-главы КФХ не участвуют в этой программе. Сумма - до 30 млн руб., но не более 25% стоимости проекта (еще минимум 5% - свои средства, остальное можно покрыть льготным инвесткредитом). Цель - масштабирование бизнеса: средства дают на создание, расширение или модернизацию тепличных комплексов, хранилищ, переработки, закупку техники, транспорта, сельхозживотных, уплату процентов по кредитам и пр. Требуется опыт работы и отсутствие больших задолженностей по налогам (долги не более 10 тыс. руб.).

- Гранты для кооперативов - существуют отдельные программы для сельхозкооперативов. Например, грант на развитие материально-технической базы кооператива: до 70 млн руб. действующему кооперативу (не более 60% проекта) или до 10 млн руб. начинающему кооперативу (до 80% проекта). Требования - кооператив в сельской местности, не менее 10 участников, от года работы (для новых - от 12 мес), 70% выручки - от продажи сельхозпродукции. Грант идет на строительство/ремонт производственных помещений, оборудование (в т.ч. для переработки), транспорт, погашение части кредита и т.д. Также нужно создать рабочие места (минимум одно, далее - 1 место на каждые 10 млн гранта) и сохранять их 5 лет.

Кроме того, есть грант «Агротуризм» (до 10 млн руб. на проекты сельского туризма) и некоторые региональные гранты. В 2025 году государство продолжает курс на поддержку овощеводства закрытого грунта - действует федеральный проект развития овощеводства, и даже личные подсобные хозяйства могут получать отдельную поддержку. Но основными инструментами для тепличников остаются перечисленные гранты.

Условия получения гранта

Несмотря на разнообразие программ, критерии отбора во многом схожи. Претендовать могут официально зарегистрированные субъекты МСП (ИП, КФХ, ООО), ведущие деятельность в сельской местности. У заявителя не должно быть больших налоговых долгов. Нужны собственные средства на часть проекта (от 10% до 50% в зависимости от гранта). Также учитывается отсутствие у фермера предыдущих грантов на этот же вид деятельности. Молодые и новые предприниматели особенно поощряются - программы типа «Агростартап» на них и рассчитаны. Важное условие - наличие хорошо проработанного бизнес-плана. Комиссия смотрит именно на него, оценивая жизнеспособность идеи. Гранты распределяются на конкурсной основе, и конкуренция может быть высокой. Поэтому успех во многом зависит от качества вашей заявки и плана. Ниже мы подробно рассмотрим, как эту заявку готовить.

Как подать заявку на грант для тепличного хозяйства?

Получение гранта - процесс многоэтапный. Вот пошаговая инструкция, как действовать фермеру-тепличнику:

- Выберите подходящую программу поддержки. Для начала изучите, какие гранты доступны именно вам. Если вы новичок и открываете небольшую теплицу - смотрите «Агростартап». Если уже ведете хозяйство с семьей - «Семейная ферма». Если у вас ООО, работающее более 2 лет, - «Агропрогресс». В каждом регионе могут быть свои приоритеты, поэтому внимательно читайте условия программ на официальных сайтах или спросите в местном центре поддержки бизнеса.

- Оцените критерии и свою готовность. Убедитесь, что соответствуете всем требованиям. Проверьте, что ваша регистрация (ИП/КФХ) оформлена именно в сельской местности, у вас нет просроченных налогов, и необходимые собственные 10-40% средств вы сможете внести. Некоторые гранты устанавливают дополнительные условия - например, наличие аграрного образования, трудоустройство определенных категорий граждан, прохождение обучающих курсов. Изучите правила до подачи, чтобы не было сюрпризов.

- Разработайте бизнес-план проекта. Это ключевой элемент заявки. На этапе конкурса вам нужно предоставить развернутый бизнес-план с расчетами, описанием проекта, рынка сбыта, финансовой моделью и т.д. Комиссия будет сравнивать бизнес-планы и присваивать баллы, поэтому подойдите к разработке ответственно (как это сделать - расскажем далее). В плане нужно четко указать стоимость проекта, сумму запрашиваемого гранта и свою долю вложений, сроки реализации и окупаемости тепличного хозяйства. Необходимо доказать, что проект жизнеспособен и принесет пользу региональной экономике (например, обеспечит рабочие места, увеличит производство овощей).

- Соберите и подготовьте документы. Параллельно с бизнес-планом соберите требуемый пакет документов. Обычно нужны: свидетельство о регистрации КФХ или ИП, уставные документы (если ООО), выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, справка об отсутствии задолженностей, документы на земельный участок или теплицу (если уже есть), смета расходов, план создания рабочих мест, справки о наличии собственных средств (выписка с счета о 10% от суммы гранта) и прочие документы, перечисленные в положении о гранте. Точный список отличается по программам, поэтому уточняйте в региональном Минсельхозе или центре «Мой бизнес». Проверьте все бумаги на корректность - неполный пакет или ошибки в заявке являются одной из самых частых причин отказа.

- Подайте заявку в установленный срок. Когда документы и бизнес-план готовы, отправляйте заявку через предусмотренный канал. В большинстве регионов прием заявок осуществляется онлайн: например, через региональный портал центра «Мой бизнес» или на федеральной платформе Госуслуг. Иногда нужно лично принести бумаги в департамент сельского хозяйства вашего региона - уточните процедуру. Не пропустите дедлайны конкурса: прием заявок обычно ограничен конкретными датами. Подавайте заблаговременно, чтобы в случае ошибок было время исправить и повторно подать заявку до окончания срока.

- Защитите свой проект (при необходимости). Во многих программах после предварительного отбора вас пригласят на очную защиту бизнес-плана перед конкурсной комиссией. Это своего рода презентация: вам нужно кратко (за 5-10 минут) рассказать о своем проекте, ответить на вопросы чиновников и экспертов. Будьте готовы объяснить, почему ваш тепличный бизнес заслуживает поддержки, чем он будет полезен региону, как вы будете реализовывать план. Секрет успеха - уверенность, знание цифр из своего бизнес-плана и продуманные ответы на вопросы (например, «Что будете делать, если вырастет цена газа?» или «Куда будете сбывать урожай зимой?»). Хорошо, если вы можете подкрепить свою уверенность уже проделанной работой (например, показать фотографии подготовленной площадки или теплицы, договоры о намерениях с покупателями и т.д.).

- Ожидайте результаты и подписывайте соглашение. После защиты остается ждать решения комиссии. Победителей определяют по сумме набранных баллов, пока есть лимит средств. Если вы выиграли - поздравляем! С вами свяжутся и предложат заключить соглашение о предоставлении гранта. Внимательно изучите договор: там будут прописаны целевое назначение денег, сроки реализации проекта, ваши обязательства (например, трудоустроить конкретное число работников, произвести определенный объем продукции) и порядок отчетности. Подписание соглашения - серьезный шаг, после него вы официально принимаете на себя обязательства по проекту.

- Реализуйте проект строго по плану. Грантовые деньги поступят на ваш расчетный счет, после чего вы можете приступать к строительству теплицы и запуску хозяйства. Очень важно тратить средства исключительно на те цели, которые указаны в договоре и бизнес-плане. Например, если грант одобрен на теплицу и оборудование, не вздумайте купить на эти деньги личный автомобиль - такие нарушения сразу выявляются контролирующими органами. За целевым использованием средств ведется строгий контроль. Все расходы подтверждайте документально: сохраняйте чеки, счета, акты выполненных работ. По условиям, вам придется регулярно отчитываться в Минсельхоз о ходе реализации проекта и предоставлять копии финансовых документов.

- Выполните условия гранта и отчитайтесь о результатах. После освоения денег проект должен заработать и достичь заявленных показателей. Обычно грантополучатель обязан за период действия проекта (1,5-2 года) построить и запустить теплицу, произвести первую продукцию, а также создать и сохранить рабочие места на 5 лет. Финальный этап - предоставить итоговый отчет: описать, чего удалось достичь, подтвердить финансовыми документами все затраты. Если все условия выполнены, проект успешно закрывается, и грант остается у вас безвозмездно. Если же условия не исполнены - деньги или их часть могут потребовать вернуть. В худшем случае (умышленное нарушение, мошенничество) это чревато судебными разбирательствами. Но если вы все сделали правильно, то волноваться не о чем: грант официально становится вашей поддержкой, а тепличное хозяйство продолжает работать и приносить доход.

Путь к гранту может занять несколько месяцев, поэтому запаситесь терпением. Начинайте подготовку максимально заранее - за 2-3 месяца до объявленного старта конкурса. Так вы успеете собрать справки, написать качественный план, пройти возможное обучение. Не стесняйтесь обращаться за консультацией - центры «Мой бизнес» и региональные Минсельхозы часто бесплатно помогают с навигацией по мерам поддержки. Если что-то непонятно в требованиях заявки, лучше уточнить заранее, чем получить отказ из-за недоразумения. При тщательном подходе и вере в свой проект шансы на успех значительно увеличатся.

Что такое бизнес-план и почему он важен для гранта?

Роль бизнес-плана

Бизнес-план – это подробное описание вашего будущего проекта, своего рода дорожная карта развития хозяйства. Для получения гранта наличие бизнес-плана строго обязательно: без него заявку просто не примут. Более того, от качества плана напрямую зависит, получите ли вы деньги. Эксперты внимательно изучают каждый бизнес-план, сравнивают их между собой и выставляют оценки по ряду критериев (реалистичность, эффективность, социальная значимость и т.д.). Проекты с убедительными, просчитанными планами получают высокие баллы и выигрывают конкурс, а слабые или сыроватые планы - отсеиваются. Как отмечает Минсельхоз, бизнес-план - ключевой элемент заявки, в котором нужно обосновать идею, проанализировать рынок, расписать финансы и доказать, что проект окупится и принесет пользу.

Требования к содержанию

В бизнес-плане грантового проекта должны быть отражены все основные аспекты будущего тепличного бизнеса. Во-первых, финансовая сторона: общая стоимость проекта, сумма запрашиваемого гранта и объем собственных вложений, сроки реализации и расчеты окупаемости. Государство хочет видеть, что выделяемые средства действительно позволят запустить устойчивый бизнес, который в обозримом будущем выйдет на прибыль. Например, в плане нужно показать, на что именно пойдут деньги гранта (строительство теплицы, покупка оборудования, материалов и т.д.) и как эти вложения отразятся на росте производства и доходов. Во-вторых, план должен включать анализ рынка - кто будет покупать вашу продукцию, по каким ценам, есть ли конкуренты. В-третьих, операционная часть - технология выращивания, ресурсы, персонал, график работ. И, конечно, риск-анализ - предусмотрели ли вы возможные проблемы и пути их решения.

Продолжительность планирования

Как правило, бизнес-план для гранта составляется на срок не менее 5 лет вперед. Это связано с тем, что условиями большинства программ требуются долгосрочные обязательства от фермера - например, поддерживать работу хозяйства и рабочие места на протяжении пяти лет после получения помощи. Соответственно, и план должен охватывать этот период. Практика показывает, что стандартный горизонт планирования - 5 лет. Именно на такой срок следует расписывать развитие хозяйства: по годам показать рост объемов производства, выручки, прибыли. Например, победительница программы «Агростартап» в Воронежской области защитила проект развития теплицы, рассчитанный на пять лет. Первые полтора года - строительство и запуск, далее - наращивание производства и выход на полную мощность. Имейте в виду: комиссии нравятся планы, в которых уже через 2-3 года проект становится прибыльным и начинает отдачу региону. Но и слишком оптимистичные сроки окупаемости (например, «окупимся за 3 месяца») выглядят подозрительно. Нужно балансировать реализм и эффективность. Лучше закладывать разумный запас по времени и финансам, чтобы план выглядел достоверно.

Почему это важно?

Хорошо проработанный бизнес-план служит не только для конкурса, но и для вас самих. В процессе его подготовки вы глубже разберетесь в проекте, увидите слабые места, сможете скорректировать идею. Кроме того, получив грант, вы фактически обязуетесь следовать этому плану. Он станет для вас ориентиром, по которому вы будете реализовывать проект. Если план составлен грамотно, это убережет от многих ошибок при запуске тепличного хозяйства. Наконец, наличие детального плана с расчетами создает доверие: и государство, и потенциальные партнеры будут видеть, что вы серьезно подошли к делу. Как справедливо отмечают эксперты, бизнес-план - лицо проекта, его визитная карточка в глазах комиссии. Поэтому стоит потратить время и силы, чтобы сделать его максимально качественным. В следующих разделах мы пошагово разберем структуру бизнес-плана и дадим рекомендации по каждому разделу.

Подготовительный этап: с чего начать разработку бизнес-плана?

Прежде чем сесть за написание самого бизнес-плана, важно проделать подготовительную работу. Она включает сбор исходных данных, анализ рынка и четкое формулирование целей проекта. Этот этап нередко пропускают новички, сразу бросаясь к расчетам, - и зря. Грамотная подготовка облегчит дальнейшее составление плана и сделает его содержательным. Расскажем, какие шаги нужно выполнить сначала.

Какие данные нужно собрать для бизнес-плана?

Начните с инвентаризации ресурсов и условий вашего будущего тепличного хозяйства. Соберите все исходные данные, которые лягут в основу плана:

- Участок и инфраструктура: Опишите, где будет располагаться теплица. Если у вас уже есть земельный участок - приведите его характеристики (площадь, категория земли, в чьей собственности, разрешенное использование). Если земли пока нет - укажите, как планируете ее получить (например, аренда у администрации или покупка на средства гранта). Изучите инфраструктуру: подведено ли электричество, вода, газ? Наличие коммуникаций - огромный плюс, снижающий затраты на подключение. Если чего-то нет, узнайте стоимость подведения (у энергетиков, газовиков и т.д.) и сроки. Учтите климатическую зону: среднегодовая температура, зимой до скольких опускается - от этого будет зависеть выбор конструкции теплицы и потребность в отоплении. Чем тщательнее вы опишете исходные условия, тем яснее станет картина затрат. Частая ошибка - забыть про какие-то работы (например, планируют теплицу, но не учитывают, что надо пробурить скважину для воды). Постарайтесь ничего не упустить: состояние грунта (нужны ли работы по выравниванию, дренажу), подъездные пути (будет ли дорога для подвоза материалов и вывоза продукции) и т.п.

- Материальные и финансовые ресурсы: Проанализируйте, какие ресурсы у вас уже есть. Возможно, у вас на хозяйстве имеется старая теплица, которую можно реконструировать, или техника, которую вы планируете использовать. Это все можно указать как вклад в проект. Опишите, какие собственные средства вы готовы вложить (сбережения, продаваемое имущество, может быть, партнер-инвестор). Также решите, планируете ли брать кредит на часть расходов (например, некоторые фермеры совмещают грант и льготный кредит под 5% - если требуются дополнительные деньги). От этого будет зависеть структура финансирования в вашем плане. Не забудьте и про человеческий ресурс - ваш опыт, знания. Если у вас аграрное образование или стаж работы - отметьте это, такие детали можно будет упомянуть в разделе «Описание проекта», повышая доверие.

- Технологические параметры: Определитесь с типом теплицы и технологией выращивания, так как это влияет на все дальнейшие расчеты. Будет ли это зимняя капитальная теплица или сезонная? Какова планируемая площадь под пленкой/стеклом? Например, вы решаете строить теплицу 500 кв.м из поликарбоната с отоплением газовым котлом. Или несколько арочных пленочных теплиц по 100 кв.м для весенне-летнего оборота. Зафиксируйте эти вводные. Также решите, будете выращивать в грунте или по малообъемной гидропонной технологии - это скажется на необходимости оборудования (стеллажи, капельный полив и т.д.). На подготовительном этапе можно проконсультироваться со специалистами или опытными тепличниками относительно оптимальной конструкции для ваших условий. В итоге у вас должна получиться ясная картина: что строим, где и как.

Все собранные данные (по участку, коммуникациям, ресурсам, технологиям) станут фундаментом бизнес-плана. На их основе вы далее просчитаете инвестиции, расходы на эксплуатацию и потенциальную урожайность. Не жалейте времени на сбор информации: каждый конкретный факт позволит точнее оценить затраты и избежать ошибок.

Как провести исследование рынка тепличной продукции?

Грантовая комиссия ожидает, что вы знаете, куда и кому будете сбывать выращенные овощи. Поэтому следующий шаг - маркетинговое исследование. Не пугаетесь термина: под ним понимается здравый анализ, кто ваши потребители и с кем придется конкурировать. На что обратить внимание:

- Емкость рынка и спрос: Оцените, каков спрос на свежие овощи и зелень в вашем регионе, особенно в несезон. Какую часть этого спроса вы сможете покрыть своей продукцией? Например, в вашем районе нет крупных тепличных комплексов, и зимой завозят овощи из соседних областей или из-за границы. Это для вас плюс - ниша относительно свободна. Кстати, по данным опросов, все больше россиян предпочитают местные тепличные овощи, и доля покупателей, выбирающих импорт в зимнее время, упала с 8% до 3% за последние два года. Спрос на тепличные огурцы и томаты стабильно растет (в сезон 2024/25 потребление выросло на 7% к уровню двухлетней давности). Эти тренды вы можете упомянуть в плане, показывая перспективность своего проекта.

- Целевая аудитория: Подумайте, кто ваши основные клиенты. Варианты: оптовики и базы, местные магазины и рынки, сети супермаркетов, или же конечные покупатели через розницу. Новичкам обычно проще работать с оптовыми перекупщиками или на местном рынке. Но цены опта ниже. Можно сочетать каналы: например, 70% урожая сдавать на оптовую базу, а 30% реализовывать самостоятельно на ярмарке выходного дня - так вы увеличите выручку. Опишите в плане, какой канал сбыта вы выбираете и почему. Если есть предварительные договоренности - это огромный плюс. Например, вы разговаривали с владельцем овощного ларька, и он готов брать у вас зелень круглый год - упомяните это.

- Анализ конкурентов: Изучите, кто еще выращивает тепличные овощи поблизости. Возможно, в вашем районе уже есть несколько фермеров с теплицами или крупный агрокомбинат. Не нужно пугаться конкуренции, но важно ее знать. Выпишите основных игроков, их объемы производства, ассортимент, цены. Затем сформулируйте, чем вы сможете выгодно отличаться. Если конкурентов мало, это упрощает задачу. Если их много, делайте упор на свои преимущества (географическая близость к городу, более свежая продукция, эко-качество, уникальные культуры). Можно включить в маркетинговый раздел элемент SWOT-анализа: перечислить сильные и слабые стороны своего проекта относительно рынка, а также возможности (opportunities) и угрозы. Например, сильная сторона - круглогодичное производство, слабая - отсутствие налаженных каналов сбыта на старт; возможность - растущий спрос на местные овощи, угроза - демпинг со стороны импорта или крупных производителей. SWOT-анализ покажет комиссии, что вы трезво смотрите на рынок и готовитесь к разным сценариям.

- Цены и объемы реализации: Узнайте текущие оптовые и розничные цены на те культуры, что вы планируете выращивать. Возьмите консервативный подход - лучше заложить цены чуть ниже текущих, чтобы с запасом. Например, если сейчас зимой опт на огурец 100 руб/кг, можно в прогнозе ставить 80-90 руб. Также определитесь с планируемым объемом реализации: насколько ваша продукция востребована. Если теплица у вас небольшая, проблем со сбытом обычно не бывает - рынок «съест» любые объемы. Но если вы замахнулись на несколько сотен тонн овощей в год, нужно четко понимать, куда они уйдут (например, контракт с сетью магазинов). В бизнес-плане комиссия хочет видеть, что вашей продукции найдется покупатель, и вы не останетесь сидеть с урожаем. Поэтому аргументируйте: «В радиусе 50 км проживает 200 тыс. человек. Если каждый из них съедает хотя бы 2 кг помидоров в месяц, совокупный спрос 400 тонн/мес. Наша теплица будет производить 5 тонн в месяц, что составляет лишь 1,25% от оценочного спроса - значит, проблемы сбыта маловероятны». Конечно, это упрощенная оценка, но подобные прикидки делают план убедительным.

Проведя такое исследование, вы будете готовы к вопросам «Кому будете продавать?» и «Чем вы лучше конкурентов?». Результаты анализа включите в раздел «Маркетинговый план» бизнес-плана. Упоминайте реальные цифры, источники информации (можно сослаться на данные Росстата, опросы или просто результаты обзвона местных точек продаж). Главное - показать, что рынок вы изучили и твердо знаете, где сбыт. Это добавит вам баллов как в плане, так и на защите проекта.

Как определить цели и показатели проекта?

Теперь, когда у вас есть исходные данные и представление о рынке, сформулируйте четкие цели своего проекта. Грантодатель должен видеть, каких результатов вы планируете добиться с помощью государственной поддержки. Цели должны быть конкретными, измеримыми и реализуемыми. Что сюда входит:

- Производственные цели: Определите, какие культуры и в каком объеме вы будете выращивать. Например: «Выращивание огурцов и зелени (укроп, петрушка, салат) в круглогодичной теплице площадью 500 кв.м. Планируемый валовый сбор - 20 тонн огурцов и 3 тонны зелени в год». Эти цифры не с потолка - рассчитайте их исходя из площади и урожайности. Можно посмотреть типовые показатели: в современных теплицах с освещением можно получать 30-40 кг огурца с 1 кв.м в год, томатов - 20-25 кг/кв.м, зелени - 10-15 кг/кв.м (в зависимости от культуры и количества оборотов). Если ваша технология проще, берите умеренные цифры. Важно, чтобы заявленный объем выглядел реалистично. Завышенная цель (типа «со 100 кв.м соберу 10 тонн помидоров») вызовет сомнения у экспертов. Лучше покажите осторожный прогноз, а в тексте поясните, что при благоприятных условиях потенциал урожайности выше.

- Финансовые цели: Сколько вы планируете выручки и прибыли получать после выхода проекта на полную мощность? Например: «Через 2 года после запуска годовая выручка составит 5 млн руб., чистая прибыль - 1,2 млн руб., рентабельность 25%». Эти цифры будут вытекать из вашего финансового плана, но важно озвучить их и как цель. Также укажите срок окупаемости проекта: за сколько лет инвестиции (включая грант и ваши вложения) полностью окупятся прибылью. Допустим: «Окупаемость проекта - 4 года». Для тепличных хозяйств приемлемый срок окупаемости 3-5 лет; более 6 лет - считается долговато, менее 2 лет - слишком оптимистично, комиссия может не поверить. В случае гранта можно показать, за какой период окупятся именно вложения государства - это называется социально-экономическая эффективность. Например, «грант в 3 млн руб. окупится за 2 года в виде налоговых поступлений и экономического эффекта от создания рабочих мест». Но это уже тонкости; главное - пропишите для себя, когда и какую прибыль вы ожидаете, и согласуйте это с финансовыми расчетами.

- Социальные и прочие цели: Гранты выдаются не только ради выгоды фермера, но и ради общественной пользы. Поэтому отдельно обозначьте «нефинансовые» цели проекта. Прежде всего, создание рабочих мест. Если планируется наем персонала - укажите, сколько постоянных рабочих мест создаст хозяйство (например, 2 рабочих теплицы + агроном + водитель). Даже если грант требует минимум 1 место, можно показать больше, если реально собираетесь нанимать по мере роста. Далее, обеспечение населения качественными продуктами - тоже благородная цель. Можно написать: «Проект позволит обеспечивать жителей района свежими огурцами и зеленью круглый год, тем самым сокращая зависимость от привозных овощей». Если у вас экологически чистое производство (скажем, без пестицидов) - обозначьте цель по выпуску именно экологичной продукции. Любые общественно значимые эффекты стоит упомянуть: импортозамещение (особенно актуально в условиях ограничений импорта), развитие сельской территории, внедрение инноваций (например, автоматизация теплицы, умные технологии - это тоже можно подать как цель).

- Сроки реализации: Грантовая заявка обычно требует указать срок реализации проекта. Это период, за который вы обязуетесь осуществить все основные мероприятия на полученные средства. Как правило, срок совпадает со сроком использования гранта: 12-18 месяцев для «Агростартапа», 24 месяца для крупных грантов типа «Агропрогресс». В бизнес-плане нужно разбить этот период на этапы - об этом поговорим в организационном разделе. Но уже на этапе целей сформулируйте: например, «Проект реализуется в 2025-2026 гг. Основные мероприятия (строительство теплицы, пусконаладка) будут завершены к декабрю 2025 года, выход на плановые показатели - с 2026 года». Так комиссия поймет, что вы готовы действовать быстро и укладываться в сроки.

Четко сформулированные цели дадут структуру всему вашему плану. Их можно изложить в начале документа (в резюме), чтобы с самого начала показать суть проекта. Помните формулу: цели должны быть SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound - конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени). Если ваши цели соответствуют этой формуле, бизнес-план произведет впечатление хорошо продуманного и ответственного проекта.

Теперь, имея на руках подготовительные данные, результаты анализа и набор целей, вы готовы переходить к написанию самого бизнес-плана. Далее мы рассмотрим, из каких разделов он состоит и что писать в каждом из них.

Какие разделы включает бизнес-план для гранта?

Стандартный бизнес-план для сельскохозяйственного гранта имеет определенную структуру. Часто вместе с объявлением конкурса предоставляются методические рекомендации или шаблон бизнес-плана. Внимательно изучите, нет ли у вашего регионального Минсельхоза рекомендованной формы - если есть, придерживайтесь ее структуры. Если же строгого шаблона нет, можно использовать общепринятую структуру, адаптировав под специфику тепличного хозяйства. Ниже перечислены основные разделы бизнес-плана и советы по их заполнению. Также обратим внимание на оформление, требования грантодателей и типичные ошибки.

Как оформить титульный лист и оглавление бизнес-плана?

Титульный лист - лицо вашего документа. На нем должна быть вся ключевая информация о проекте. Рекомендуем включить:

- Название проекта. Сделайте его информативным. Вместо абстрактного «Бизнес-план КФХ Иванов И.И.» лучше написать: «Бизнес-план проекта "Тепличное хозяйство по выращиванию овощей круглый год в __ском районе"». Можно указать и программу, в рамках которой готовится план: например, «для участия в конкурсе грантов "Агростартап"».

- Данные заявителя. Укажите фамилию, имя, отчество фермера (главы КФХ или ИП), полное название хозяйства (если есть), контактные данные (телефон, email). Также не лишним будет указать ИНН или ОГРН фермера - это показывает вашу официальную регистрацию.

- Место и дата. Пропишите город (район) и год составления плана: «Белгородская обл., с. Зеленое, 2025 г.».

- Отметьте гриф конфиденциальности, если считаете нужным (например, «Коммерческая тайна» или «Не для публичного распространения»). Но часто грантовые планы не требуют этого.

- Герб или логотип (опционально). Некоторые добавляют на титул герб региона или эмблему своего КФХ, но это не обязательно. Главное - не перегружать титульный лист украшениями. Он должен выглядеть официально и аккуратно.

Пример оформления титульной страницы:

Бизнес-план проекта

"Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в селе Ивановка Ивановской области"

(для получения гранта "Агростартап" в 2025 году)

Заявитель: Крестьянско-фермерское хозяйство Иванов И.И.

Адрес: Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Ивановка, ул. Центральная, 1

Главa КФХ: Иванов Иван Иванович, ИНН 000000000000

Тел.: +7 xxx xxx xx xx, email: ivanov@mail.ru

Ивановка, 2025 г.

Оглавление: Сразу после титула поместите оглавление (содержание) с номерами страниц. Перечислите все разделы и подразделы бизнес-плана. Это облегчит работу экспертам - они смогут быстро найти нужный раздел. Не забудьте, что нумерация страниц начинается обычно с раздела «Резюме» или «Описание проекта», а титульный лист и оглавление можно оставить без номеров. Частая ошибка – не делать оглавление вовсе, из-за чего толстый документ становится неудобно читать. Обязательно включите содержание, особенно если план более 10 страниц.

Грантовые требования: Узнайте, требуется ли подавать бизнес-план в бумажном виде и есть ли требования к оформлению (шрифт, интервал, объем). Многие конкурсы устанавливают максимальный объем (скажем, не более 30 страниц текста без приложений). Соблюдайте эти требования: если нужно, уберите воду и оставьте суть. Документ должен быть оформлен деловым стилем, без орфографических ошибок, в вычитанном виде. Хорошо воспринимаются таблицы, графики, фотографии - включайте их по мере необходимости (например, фото вашего участка или схему планировки теплицы можно добавить в приложения). Но на титульном листе их ставить не нужно. Титульный лист и оглавление - это формальный, но очень важный раздел: по нему у комиссии складывается первое впечатление о вашем проекте. Сделайте его аккуратным и информативным.

Резюме проекта: как написать краткое описание?

Что такое резюме: Резюме (executive summary) - это короткое обобщение всего бизнес-плана. Обычно занимает 1-2 страницы, но содержит самые ключевые сведения: суть проекта, цель, стоимость, ожидаемая отдача. Многие эксперты читают сначала резюме, и уже по нему решают, заслуживает ли проект внимания. Поэтому важно сделать резюме ярким, четким и понятным даже человеку, который не вникал в детали. Представьте, что у вас есть одна минута, чтобы объяснить свой проект - вот резюме и есть этот «одно-страничный питч».

Что включить в резюме:

- Цель проекта и суть идеи: Начните с одного-двух предложений о том, что вы собираетесь сделать и зачем. Например: «Цель проекта - создание круглогодичного тепличного хозяйства площадью 500 кв.м для выращивания огурцов и зелени с целью обеспечения местного рынка свежей продукцией и получения стабильного дохода фермерским хозяйством». Укажите, кто инициатор: «Проект реализуется главой КФХ Ивановым И.И., планирующим начать фермерскую деятельность в Ивановском районе».

- Суммы и сроки: Далее укажите общую стоимость проекта, сумму запрашиваемого гранта и свои вложения. «Общий бюджет проекта - 4 млн руб., из них грант "Агростартап" - 3 млн руб., собственные средства фермера - 1 млн руб. Срок реализации проекта - 18 месяцев (с сентября 2025 по февраль 2027 года)». Сюда же можно вписать, когда планируется выйти на самоокупаемость.

- Ожидаемые результаты: Приведите несколько цифр, которые покажут эффект. «Выход на проектную мощность - 15 тонн овощей в год. Годовая выручка - 5,5 млн руб., прибыль - 1,2 млн руб. Проект окупится за 4 года. Будет создано 2 постоянных рабочих места». Если есть какие-то особые выгоды - например, «реализация проекта позволит снизить импорт овощей в районе на 10%» - тоже укажите.

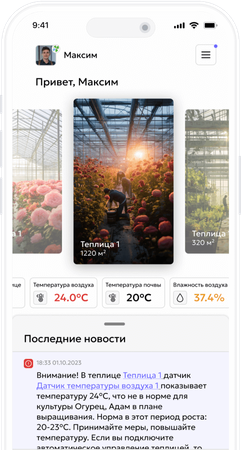

- Преимущества проекта: В конце резюме коротко объясните, почему именно ваш проект достоин гранта и имеет шансы на успех. Например: «У заявителя есть необходимый опыт (5 лет работы агрономом). Участок под теплицу уже приобретен. Заключены предварительные договоренности о сбыте продукции с двумя магазинами. Применение современной тепличной технологии и автоматизация (система Gros.farm) обеспечат высокую урожайность и эффективность производства». То есть, подчеркните сильные стороны: наличие опыта, наличие ресурсов, инновационность, гарантированный рынок сбыта, поддержка семьи и т.д. Это ваше конкурентное преимущество.

- Стиль резюме: Пишите максимально простым и понятным языком, без длинных пояснений - детали будут далее в плане. Избегайте общих фраз типа «наш проект уникален и не имеет аналогов» - лучше конкретика. Резюме должно заинтересовать и внушить доверие. Хорошо, если после прочтения резюме у эксперта возникнет мысль: «Хм, звучит здраво и перспективно, надо изучить подробнее». В то же время все цифры в резюме должны совпадать с теми, что дальше в плане. Нельзя в резюме написать прибыль 1,2 млн, а в финансах потом показать 0,5 млн - такие нестыковки недопустимы. Проверьте согласованность.

Наконец, помните, что резюме - это первое, а иногда и единственное, что читают высокопоставленные руководители (например, его могут показать губернатору при утверждении результатов). Поэтому оно должно производить впечатление грамотного, реалистичного и продуманного начинания. Постарайтесь добиться этого балансом цифр и уверенных формулировок. Если резюме удастся - дальнейшие разделы плана уже будут читать с благосклонностью.

Описание компании и проекта: что указать в этом разделе?

В данном разделе вы подробно рассказываете о себе как о хозяйствующем субъекте и об идее проекта. Его можно разделить на две части: информация о фермере/компании и описание самого проекта (место реализации, технологии, оборудование и т.д.). Цель - показать вашу квалификацию и ресурсную базу, а также дать техническую картину будущего хозяйства.

Информация о заявителе (компании):

Начните с правовой формы. Укажите, зарегистрированы ли вы уже как ИП или КФХ, либо планируете зарегистрироваться (для «Агростартапа» часто допускается гражданин, который оформит КФХ после победы). Если вы уже действующее хозяйство, расскажите краткую историю: когда основаны, чем занимались до сих пор. Например: «КФХ Иванов И.И. зарегистрировано в 2023 году, специализируется на овощеводстве в открытом грунте, в 2024 г. собрано 10 тонн овощей. Теперь хозяйство планирует развивать тепличное направление». Если вы только начинаете, расскажите о себе: «Иванов И.И. - житель села Ивановка, образование агрономическое (ВУЗ, год), имеется опыт работы 5 лет в теплице ООО "Ромашка"». Любые факты биографии, подтверждающие вашу компетентность и мотивацию, будут плюсом. Можно упомянуть участие в программах обучения (например, «окончена Школа фермера Россельхозбанка»). Также опишите, кто входит в вашу команду (если семейная ферма - перечислите членов семьи и их роль). Комиссия должна увидеть, что за проектом стоят реальные люди с необходимыми знаниями и что вам можно доверить бюджетные деньги.

Описание проекта и текущего статуса:

Далее перейдите к тому, что уже сделано и что предстоит сделать в рамках проекта. Опишите площадку: «Проект реализуется на земельном участке площадью 0,5 га, расположенном в с. Ивановка, принадлежащем заявителю на праве собственности. На участке пока отсутствуют капитальные строения, есть подключение к электросети 15 кВт, газопровод в 50 м». Если уже есть какие-то постройки или старая теплица - расскажите об этом и как планируете использовать (демонтировать старые конструкции или реконструировать).

Затем опишите будущую теплицу: конструкцию, площадь, материалы. «Планируется строительство новой теплицы размером 10×50 м (площадь 500 м2) из поликарбоната по каркасу из оцинкованной стали. Теплица капитальная, с фундаментом, оборудована форточками для вентиляции и двойными дверями». Упомяните, какая будет система отопления (если круглогодичная) - «Отопление - водяное с использованием газового котла мощностью 50 кВт, подключение к газовой сети». Освещение - «Дополнительная досветка фитолампами планируется в зимний период для продления светового дня». Полив - «Будет установлена система капельного полива с автоматическим контроллером». Можно добавить технологические нюансы: гидропоника или грунт, нужны ли стеллажи или растения в грунте. Если проект предусматривает несколько теплиц, опишите каждую.

Важно показать, что вы владеете технологией: опишите цикл выращивания. Например: «Выращивание огурцов будет организовано в два оборота: рассада высаживается в феврале - плодоношение с марта по июнь; второй оборот - посадка в июле, сбор с августа по декабрь. В межсезонье (январь) проводится санитарная обработка теплицы и подготовка грунта». Подобные детали убедят экспертов, что вы разбираетесь в тепличном деле.

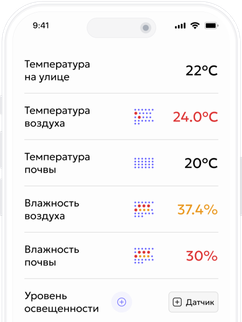

Не забудьте упомянуть, какое оборудование и техника будут использоваться. «Основное оборудование: капельная оросительная система, датчики влажности и температуры, система приточно-вытяжной вентиляции, светодиодные фитолампы. Имеющаяся сельхозтехника – минитрактор для подготовки почвы». Возможно, вы планируете закупку холодильника для хранения урожая – укажите это, если важно.

Организационно-правовые аспекты:

Укажите, под какую программу гранта пишется проект, и соответствие требованиям. Например: «Проект претендует на грант "Агростартап" Минсельхоза. Заявитель постоянно проживает в сельской местности, ранее не получал грантов - требование выполняется». Также можете написать, что проект поддержан местной администрацией (если у вас есть письма поддержки – приложите). Это не строго обязательно, но упоминание не помешает: «Администрация Ивановского сельского поселения выразила готовность содействовать проекту (письмо прилагается)».

В этом разделе хорошо показать, что проект соответствует приоритетам региона. Например, если в регионе декларируют поддержку овощеводства, скажите: «Проект соответствует региональной программе развития овощеводства и направлен на импортозамещение тепличных овощей». Воронежская грантополучательница в своем описании отметила, что ее проект направлен на выращивание экологически чистых овощей для области. Вы тоже можете указать какие-то локальные приоритеты – например, создание рабочих мест на селе, что важно практически для всех регионов.

Текущее состояние проекта:

Если вы к моменту подачи уже что-то начали делать, обязательно расскажите об этом. «На момент подачи заявки выполнены подготовительные работы: очищена и выровнена площадка под теплицу, заключен договор на техприсоединение к электросети. Также внесен аванс 100 тыс. руб. за изготовление металлоконструкций теплицы». Любая предварительная деятельность - плюс вам, это показывает вашу решимость и снижает риски. Даже если вы только учились - упомяните: «Заявитель прошел обучение основам тепличного бизнеса, посетил действующие тепличные хозяйства для обмена опытом».

В целом, раздел «Описание компании и проекта» должен сформировать у читателя образ: кто вы и что собираетесь построить. После прочтения этого раздела должно быть понятно, где будет теплица, какого она размера и вида, что вы будете выращивать и есть ли у вас для этого базовые возможности (земля, знания, техника). Постарайтесь дать полную картину, но не чрезмерно детализируя (тонкостей агротехники оставьте для себя или для приложений). Ясность и конкретика - главный принцип при написании этого раздела.

Маркетинговый анализ: что учесть в оценке рынка и конкурентов?

Маркетинговый раздел бизнес-плана показывает, насколько обоснованы ваши планы с коммерческой точки зрения. Здесь вы опираетесь на то исследование рынка, которое провели ранее, и излагаете его результаты понятным образом. Структурировать можно так: обзор рынка, целевые клиенты, анализ конкурентов, стратегия сбыта, ценовая политика. Разберем по порядку:

Обзор рынка и спрос:

Опишите общую ситуацию на рынке овощей (или той продукции, что вы выбрали). Можно начать с широкой картины: например, «Рынок тепличных овощей в России активно растет: за последние 5 лет производство огурцов и томатов закрытого грунта увеличилось более чем на 20%. Импорт тепличных овощей сокращается (в 2022 г. импорт снизился на 13% по сравнению с 2021 г.), что свидетельствует о замещении его отечественной продукцией». Такие факты (со ссылкой на источники, например, сообщения Росстата или аграрных изданий) добавят веса вашим словам. Далее сузьте фокус до своего региона: «В Ивановской области крупное промышленное тепличное производство отсутствует, основная масса овощей поступает из соседних регионов и юга России. По оценке Департамента АПК области, самообеспеченность тепличными овощами составляет лишь 30%, остальное - привозное». Если найдете конкретные цифры по региону - отлично, укажите их. Если данных нет, приведите косвенные показатели: население, примерный уровень потребления овощей. Например: «В Ивановской области проживает 1 млн человек, при среднедушевом потреблении 110 кг овощей в год потребность - 110 тыс. тонн, из которых около 10 тыс. тонн - тепличные овощи (10%). Местные хозяйства выращивают 3 тыс. тонн тепличных овощей, остальное завозится. Наш проект позволит ежегодно производить дополнительно 15 тонн, что эквивалентно 0,5% от текущего дефицита - вклад хоть и небольшой, но заметный для района». Такие прикидки показывают, что вы мыслите масштабами рынка.

Целевая аудитория и сбытовая стратегия:

Определите, кто будет потреблять вашу продукцию и как вы до них донесете товар. Здесь уместно описать выбранный канал сбыта. Например: «Целевой рынок сбыта - город Ивановск (райцентр с населением 50 тыс.). Планируем продавать огурцы оптом на городском сельскохозяйственном рынке и в локальные магазины. Проведены переговоры с владельцем оптовой базы "Овощторг", получено предварительное согласие на закупки до 1 тонны огурца в месяц по рыночной цене (письмо прилагается)». Если у вас есть такая конкретика - это замечательно, приложите письма о намерениях или хотя бы упомяните их наличие. Если нет конкретных договоренностей, распишите план действий: «Сбыт будет осуществляться самостоятельно: часть продукции - через собственную торговую точку на рынке (аренда места на Центральном рынке Ивановска), часть - через реализаторов. Также планируется сотрудничество с местной сетью магазинов "Продукты у дома" на комиссионной основе».

Для каждого канала оцените объем: например, «Через рынок сможем реализовывать 100 кг огурцов в день (в сезон меньше, зимой больше), это 3 тонны в месяц. Еще 2 тонны/мес готовы забирать магазины». Сверьте, чтобы суммарный потенциал сбыта не был меньше вашего производства (иначе возникнет вопрос, куда денете лишнее). Если намечается реализация в соседние районы или через переработчиков (соленья, консервные цеха) - тоже упомяните. Целевая аудитория может включать не только оптовиков, но и конечных потребителей (если, скажем, предполагаете организовать доставку овощных наборов населению - можно описать и такую модель). Но для простоты лучше ориентироваться на оптово-розничные звенья.

Конкурентный анализ:

Назовите ваших основных конкурентов в области производства овощей. Это могут быть: крупные агрохолдинги (если есть поблизости), фермеры-соседи с теплицами, или завозимые продукты (конкуренция с импортом или овощами южных регионов). Распишите кратко каждого: «Основной конкурент - тепличный комбинат в соседней области, сезонно поставляет помидоры на наш рынок, однако его продукция дорожает зимой из-за транспортных расходов. Также на локальном рынке присутствуют фермеры с ЛПХ, выращивающие овощи в открытом грунте летом - в зимний период конкуренции с их стороны нет». Можно оформить в таблицу: Конкурент - Продукция - Объемы - Цены - Сильные стороны - Слабые стороны. Табличная форма облегчает восприятие. Например: «ООО "Зеленый Край" (соседний регион) - огурцы/томаты - 100 тонн/год - цена опт 90 руб/кг - сильная сторона: круглогодичное производство, известный бренд; слабая: высокие цены зимой, нет мелкооптовой торговли в нашем районе». Или: «Фермер Петров, теплица 200 кв.м (наш район) - выращивает зелень - объем неизвестен, продает на рынке - сильная сторона: низкая себестоимость за счет дровяного отопления; слабая: ограниченные объемы, нестабильность поставок».

Проанализируйте, как вы впишетесь в эту конкурентную среду. Может оказаться, что конкурентов мало или они не покрывают спрос в полной мере. Тогда сделайте акцент на неудовлетворенном спросе: «Существующее предложение закрывает потребности рынка лишь частично, особенно в холодный период. Проект заполнит эту нишу свежей местной продукцией». Если конкуренты сильные, ищите, чем отстроиться: «Наше преимущество - гибкость в ассортименте и свежесть. В отличие от крупного комбината, мы сможем довозить до магазинов огурцы в день сбора, что гарантирует свежесть и вкус. Кроме того, мы планируем выращивать ароматную зелень, которую крупные теплицы не производят». Обязательно укажите, как собираетесь конкурировать по цене. Обычно фермеры могут позволить себе чуть ниже цену, потому что меньше накладных расходов, или наоборот – взять качеством и продавать дороже. Например: «Наши цены будут на уровне среднерыночных: огурец - 90-100 руб/кг оптом зимой, что сопоставимо с ценами на привозной огурец, но мы предложим более высокое качество и свежесть без транспортной цепочки». Или: «Благодаря низким затратам на энергию (теплица на газу) мы сможем установить цену на 10% ниже конкурентов, стимулируя покупателей перейти на наш продукт».

Реклама и продвижение:

Немного скажите о том, как будете доводить информацию о своем товаре до клиентов. В сельском бизнесе это может показаться лишним, но для полноты плана стоит упомянуть. Например: «Планируется продвижение продукции под брендом "Ивановские огурчики". Будет разработана простая упаковка (коробки с логотипом), для розничных покупателей - наклейки "от Ивановской фермы". Продвижение через соцсети и местные СМИ: создадим группу в ВК для информирования жителей о наличии свежих овощей. Будем участвовать в районных сельхозярмарках для установления прямого контакта с покупателями». Эти шаги показывают вашу проактивность. В контексте грантов это не ключевой момент, но бонусом воспринимается хорошо: значит, фермер не просто вырастит, но и сумеет продать.

SWOT-анализ (опционально):

Если позволяет объем, можно включить небольшую SWOT-таблицу, суммирующую маркетинговый анализ. Пример:

- Strengths (силы): свежая местная продукция, низкие транспортные расходы, гибкость в ассортименте, поддержка семьи, собственная земля, автоматизация процесса (высокая эффективность)

- Weaknesses (слабости): отсутствие опыта управления бизнесом (если это так, но можно нивелировать наймом консультанта), ограниченные финансовые ресурсы, зависимость от погодных условий (форс-мажоры)

- Opportunities (возможности): растущий спрос на круглогодичные овощи, сокращение импорта, поддержка государства, возможность расширения в будущем (масштабируемость)

- Threats (угрозы): появление новых конкурентов, повышение цен на газ или электроэнергию, снижение платежеспособности населения, риск заболеваний растений

SWOT наглядно показывает, что вы продумали и плюсы, и минусы. Только не нужно писать слишком общее («сильная сторона - высокое качество, слабая - мало опыта» и все) - постарайтесь наполнить конкретикой применительно к вашей ситуации.

В итоге маркетинговый раздел должен убедить, что продукция вашего тепличного хозяйства найдет своего покупателя, а вы понимаете, как ее продать с выгодой. Комиссия, прочитав этот раздел, должна решить для себя главный вопрос: «Будет ли у проекта выручка?». Если вы показали емкий рынок, незакрытый спрос и реалистичный план сбыта, то ответ будет положительный. А значит, финансовые расчеты дальше в плане будут восприниматься как жизнеспособные. Не экономьте на аргументах в маркетинговом анализе – для комиссий это иногда даже важнее, чем технологические нюансы. Грантодатели хотят, чтобы бизнес работал и приносил доход, иначе зачем его поддерживать. Ваше дело – доказать, что рынок этого дохода ждет.

Описание продукции и технологии: как описать продукты и процесс выращивания?

В этом разделе вы детально рассказываете, что именно будете производить и как организован производственный процесс в теплице. По сути, это техническо-технологический раздел бизнес-плана, очень важный для понимания, как вы собираетесь достигать запланированных объемов. Разберем основные моменты, которые стоит осветить:

Ассортимент продукции:

Перечислите культуры, которые планируете выращивать, и их назначение. Обычно тепличники выбирают 1-2 основные культуры (например, огурец, томат) и дополнительно зелень или рассаду. Пример: «Основная продукция - свежие огурцы (сортовой ряд: пчелоопыляемые сорта для зимней культуры). Дополнительная продукция - зелень (укроп, петрушка) и рассада овощей на весенний период». Объясните выбор: «Огурец выбран как самая востребованная тепличная культура на локальном рынке; зелень – как высокомаржинальный товар с коротким циклом выращивания, позволяющий гибко реагировать на спрос». Если планируете выращивать несколько культур одновременно, опишите пропорции: скажем, 70% площади под огурцом, 30% - под зеленью. Или зимой огурцы, летом томаты - тоже бывает (но обычно меняют культуры реже, из-за специфики агротехники).

Объемы производства и сезонность:

Здесь приведите расчеты урожайности и производства. Например: «Планируется ежегодно получать 15 тонн огурца и 1 тонну зелени. Урожайность огурца принимается 30 кг/м2 в год - для площади 500 м2 это 15 000 кг. Данный уровень достижим при двух оборотах культуры с использованием досветки. Зелень (укроп, петрушка) будет выращиваться на стеллажах на части площади, предполагаемый сбор - 100 кг в месяц (1 200 кг/год)». Если у вас более сложный ассортимент, распишите по культурам. Можно представить в таблице: культура - площадь - урожайность кг/м2 - валовой сбор кг/год. Не забудьте учесть сезонность: даже в круглогодичной теплице зимой может быть чуть меньше выход продукции, летом больше. Но для бизнес-плана можно брать среднегодовые. Если не уверены, подстрахуйтесь бережным прогнозом: лучше пообещать 12 тонн и перевыполнить, чем написать 20 тонн, а потом не достичь. Комиссия, конечно, тоже это понимает. Если известны примеры схожих хозяйств - можно сослаться: «Опыт фермеров в соседнем районе показывает урожайность огурца 25-30 кг/м2 даже без газовой отопления, поэтому наши 30 кг/м2 с отоплением - реалистичный показатель».

Описание технологического процесса:

Пройдитесь по ключевым этапам выращивания. Покажите, что у вас есть четкий план цикла. Например:

- Подготовка грунта: В теплице будет применяться грунтовая технология: почвосмесь (дерновая земля + перегной + опилки) готовится заранее, осенью проводится дезинфекция грунта (пролив горячей водой, биопрепаратами). Возможно использование субстрата (кокос, минвата) для зеленных культур - рассматривается вариант.

- Посадочный материал: Огурцы выращиваются через рассаду. Будет оборудовано небольшое рассадное отделение (или приобретаться готовая рассада у надежного поставщика). Сорта выбираются теневыносливые, высокоурожайные гибриды, приспособленные для длительного плодоношения. Зелень высевается семенами непосредственно.

- Уход и режимы: Поддержание микроклимата автоматизировано: температура днем 25°C, ночью 18°C для огурца; влажность 70%. Полив капельный, 2-3 раза в день по мере необходимости, управляется контроллером. Подкормка - через систему капельного орошения (фертигация) водорастворимыми удобрениями по схеме. Для опыления огурца (если пчелоопыляемый сорт) будут использоваться шмелиные ульи или ручное опыление по мере необходимости.

- Защита растений: Применяется биологическая защита - энтомофаги (например, от паутинного клеща будет заселяться хищный клещ-фитосейулюс). Химические средства защиты - минимально, только при угрозе потери урожая, с соблюдением сроков ожидания. Это позволит получать экологически чистую продукцию без пестицидов, что важно для потребителей». (Этот момент можно отметить, так как многие потребители опасаются «нитратных тепличных овощей.

- Сбор урожая и хранение: Огурцы собираются ежедневно по мере созревания. Для хранения будет приобретен холодильный шкаф на 500 кг, позволяющий аккумулировать продукцию для отгрузки партиями раз в 2-3 дня. Зелень после срезки охлаждается, фасуется в пучки и реализуется в день среза (без длительного хранения). Сроки выращивания: первый оборот огурца - февраль-июнь (посев в январе на рассаду), второй оборот - июль-декабрь. Зелень: цикл 30-40 дней от посева до срезки, сеется конвейером каждые 2 недели для постоянного наличия продукции.

Этот уровень детализации может показаться избыточным, но он демонстрирует ваше понимание процесса. Конечно, важно не перегружать цифрами - выберите самое существенное. Например, если это грант в комиссии которого сидят практики, они оценят, что вы знаете про энтомофагов и режимы; если это будут экономисты, им возможно не нужны все тонкости. Поэтому соблюдайте баланс - опишите технологию понятно даже для неагронома, но с указанием, что все продумано.

Оборудование и технологии:

Опишите, какие технологии помогут вам достичь эффективности. Например, об автоматизации: «Для контроля параметров среды планируется использовать цифровую систему Gros.farm с датчиками температуры, влажности и освещенности, что позволит автоматически управлять поливом, отоплением и вентиляцией. Это заменит труд нескольких работников и снизит риск человеческих ошибок.

Если у вас будут использованы какие-то ноу-хау или редкие технологии - объясните их суть и зачем они нужны. Но помните: грантовая комиссия может быть консервативна, слишком рискованные или непроверенные технологии могут вызвать скепсис. Поэтому, если вы не уверены на 100%, лучше описывать более традиционную схему, а инновации подавать как дополнение, а не основу. Например, не стоит строить всю модель на какой-нибудь экспериментальной культуре без рынка сбыта.

Качество продукции:

Отметьте, что ваша продукция будет высокого качества. «Огурцы будут соответствовать ГОСТ по свежести и безопасности, без содержания нитратов выше нормы (контроль за счет правильного дозирования удобрений). Планируем пройти сертификацию продукции в системе "Эко-продукт" (если есть такая возможность в регионе) или хотя бы декларировать соответствие требованиям безопасности». Можно упомянуть, что свежесобранные местные овощи по вкусовым качествам превосходят импортные, лежалые - это и так понятно, но акцент лишним не будет.

Расширение ассортимента (перспективы):

Если вы рассматриваете в будущем расширить ассортимент, можете кратко упомянуть это. Например: «В перспективе, после успешного освоения основной культуры, возможно введение в оборот томатов черри или клубники в отдельной секции теплицы, чтобы повысить прибыльность. Однако на начальном этапе мы сконцентрируемся на огурцах и зелени как менее требовательных культурах». Это покажет стратегическое видение, но и разумную фокусировку для старта.

В итоге раздел «Продукция и технология» должен убедить, что вы знаете, как выращивать выбранные культуры и получить запланированный урожай. Эксперт, прочитав это, подумает: «Да, все этапы расписаны, человек понимает, как растет огурец, учел важные моменты. Значит, проект технично реализуем». Особое внимание обратят на рискованные места: отопление зимой, опыление, борьба с вредителями. Тогда вопросов «А не замерзнут ли у него огурцы в январе?» или «Не уничтожит ли тля весь урожай?» у комиссии не возникнет, потому что вы превентивно дали ответы. Это и есть задача данного раздела - снять технические сомнения и показать профессионализм.

Организационный план: что включить в план реализации и команду?

Организационный план описывает, как вы будете управлять проектом и в какие сроки выполнять работы. Он отвечает на вопросы: кто будет работать в хозяйстве, какие задачи и когда должны быть выполнены для запуска теплицы. По сути, тут нужно представить календарный план-график реализации проекта, а также структуру управления (команду). Для грантового проекта, как правило, команда небольшая, но ее все равно нужно расписать.

Команда и персонал:

Начните с указания, кто будет участвовать в проекте и какие функции выполнять. Обычно в небольшом тепличном хозяйстве сам фермер - это и руководитель и агроном. Однако, если требуются дополнительные люди, обязательно это отметьте. Например:

- Руководитель проекта (он же глава КФХ) - Иванов И.И. Он отвечает за общее управление, финансы, взаимодействие с государственными органами (отчетность по гранту), а также выполняет функции агронома (контроль технологии выращивания).

- Агроном-консультант (по договору подряда) - планируется привлечение опытного специалиста для ежемесячных консультаций и при возникновении сложностей. Например, договоренность с агрономом Петровым П.П., имеющим 20 лет опыта, о посещении теплицы 2 раза в месяц. (Это опционально, но может быть полезно указать, если у вас лично мало опыта - показать, что будет поддержка эксперта.)

- Рабочие теплицы - 2 человека. Обязанности: посев, посадка, уход за растениями, сбор урожая, упаковка. На начальном этапе эти функции будут выполнять сам глава хозяйства и члены его семьи (жена, родители). По мере роста объема производства планируется нанять 1 работника на постоянной основе (предусмотрено в бюджете зарплат). Второй работник – сезонный/по совместительству на время пиковых нагрузок.

- Бухгалтерия – ведение учета планируется передать на аутсорсинг (бухгалтер по договору, например, 0,25 ставки) либо вести самостоятельно с использованием онлайн-сервиса (если фермер умеет). В любом случае, сдача отчетности по гранту и налогам будет обеспечена.

- Логистика - доставка продукции в магазины будет осуществляться фермером лично на собственном транспорте (например, имеется легковой автомобиль с прицепом). При увеличении объемов возможен наем водителя или договор с транспортной компанией по необходимости.

Такая детализация показывает, что вы продумали трудовые ресурсы. Обязательно свяжите с требованием гранта о рабочих местах. Если грант требует создать 1 место, укажите, кого именно вы наймете: «В рамках проекта будет трудоустроен 1 постоянный сотрудник - тепличный рабочий, из числа местных жителей (безработных). В дальнейшем, при расширении, появится возможность нанять еще одного работника». Если работать будут только члены семьи без оформления - учтите, что для гранта это не считается созданием нового места. Обычно приходится либо оформлять кого-то из членов семьи как сотрудника, либо брать кого-то извне. Напишите, как поступите: «На первое время бригада состоит из членов семьи (жена помогает с уходом за растениями, отец – с техническими работами). Для выполнения условия гранта с 2026 года будет официально оформлен один работник (например, жена как работник КФХ), которому будет выплачиваться зарплата не ниже МРОТ». В новости о победителях грантов часто упоминается, что они наняли людей, даже если поначалу работали сами. Комиссия на это тоже смотрит – гранты ведь нацелены на развитие занятости.

Структура управления:

Если команда маленькая, описывать оргструктуру графически не нужно (достаточно слов). Но можно коротко обозначить, кто кому подчиняется: «КФХ Иванов И.И. - индивидуальный предприниматель, поэтому все решения принимает лично глава КФХ. В подчинении у него рабочие теплицы. Дополнительно привлекаемые специалисты (агроном-консультант, бухгалтер) работают на договорной основе и непосредственными штатными единицами не являются. Организационная структура - плоская, с единым центром управления (фермером)».

Если вы вдруг делаете проект как ООО или с партнером, напишите распределение ролей (кто директор, кто отвечает за производство, кто за сбыт, и доли участия). Но в большинстве случаев гранты берут ИП/КФХ единолично.

Календарный план реализации:

Очень важный подраздел! Здесь вы показываете, как по шагам будет воплощаться проект после получения гранта. Представьте себе график работ - его лучше оформить либо списком с датами, либо таблицей «Этап - сроки - ответственный - примечания». Например:

- Сентябрь 2025 - Получение гранта, заключение договора поставки теплицы. Аванс заводу теплиц, заказ материалов

- Октябрь 2025 - Земляные работы на участке: разметка, копка траншей под фундамент. Закладка фундамента (ленточный бетонный) - завершить к 30.10.2025

- Ноябрь 2025 - Поставка и монтаж каркаса теплицы (бригада поставщика, 2 недели). Установка поликарбоната. Проведение водопровода от скважины. Монтаж системы отопления (установка газового котла, радиаторов, прокладка труб) - до 30.11

- Декабрь 2025 - Подключение к газовой сети (по договору с горгазом). Монтаж электрической части (освещение, щит управления). Установка системы капельного полива и автоматики Gros.farm. Тестирование всех инженерных систем. Закупка субстрата/подготовка грунта внутри теплицы. Закупка семян и материалов

- Январь 2026 - Посев рассады огурца (10.01.2026). Набор персонала (при необходимости) и обучение технике работы с автоматикой. Отладка режимов микроклимата. Первые затраты на отопление и эксплуатацию (сформировать резерв). Заключение договоров с потенциальными покупателями (предварительные договоры к моменту первой продукции)

- Февраль 2026 - Высадка рассады в теплицу (начало месяца). Начало производства. Параллельно - посев зелени (конвейер каждые 2 недели)

- Март 2026 - Первые сборы огурца (с середины марта). Реализация пробных партий, отладка логистики сбыта. Продолжение ухода за культурой

- Апрель-Июнь 2026 - Пиковое плодоношение первого оборота огурца, регулярные поставки на рынок (ожидаемый объем - N кг/мес). Контроль расходов и доходов, при необходимости корректировка цен или каналов сбыта

- Июль 2026 - Завершение первого оборота, демонтаж плетей огурца. Дезинфекция теплицы, подготовка ко второму обороту. Посев рассады для второго оборота (сорт другой, приспособленный к летним условиям). Продолжение выращивания зелени без пауз

- Август 2026 - Высадка второго оборота огурца. Набор (или привлечение временных) рабочих для пика сбора урожая осенью, если требуется

- Сентябрь-Декабрь 2026 - Сбор урожая второго оборота, реализация. Подведение итогов первого года производства: анализ выручки, сравнение с планом, отчетность текущая

- Январь 2027 - Подготовка итогового отчета для гранта: сбор всех финансовых документов, оформление отчетности о целевом использовании средств и достижении показателей. Передача отчета в Минсельхоз

- Февраль 2027 - Окончание периода грантовой поддержки. Дальнейшая эксплуатация теплицы на постоянной основе, планирование расширения (при успешных результатах - возможность участия в других программах или реинвестирования прибыли в рост хозяйства)

Конечно, у каждого проекта сроки свои. Главное - показать, что вы в реалистичные сроки уложитесь. Например, строить 500 м2 теплицы реально за 2 месяца, вы отвели сентябрь-ноябрь - нормально. Запуск зимой - хорошо, потому что грант обычно считают с даты получения, и 18 месяцев - достаточно, чтобы и построить, и полный цикл пройти. Старайтесь, чтобы все ключевые этапы (строительство, монтаж оборудования, посадка, первый урожай, отчетность) были расписаны. Неплохо указать и ответственных (если есть несколько людей). Но если ответственный везде вы - можно не дублировать.

Контроль исполнения и риски:

Коротко упомяните, что реализация проекта будет контролироваться вами лично, со сбором информации о ходе работ. Также отметьте риски срыва сроков и как вы их нивелируете. Например: «Основные риски при реализации графика - задержка поставки материалов или подключения газа. Чтобы снизить риск, планируем заказывать тепличные конструкции у надежного производителя с гарантированными сроками (прописано в договоре не позднее 31.10.2025). По подключению газа - вопрос предварительно проработан с горгазом, получены техусловия, что гарантирует подключение в оговоренный срок при оплате. Также на случай задержки газа предусмотрен резервный вариант - временно использовать твердотопливный котел для отопления, чтобы не сорвать зимний цикл (котел можно взять в аренду). Контроль выполнения этапов - еженедельно будет вестись журнал работ, при необходимости - корректировка плана».

Эта часть пересекается с разделом «риски», но здесь вы фокусируетесь на графике. Можно оставить детальный анализ рисков на раздел «Оценка рисков». В оргплане главное - убедить, что вы способны организовать строительство и запуск теплицы точно в срок и в рамках бюджета. Покажите, что у вас есть план действий по шагам. Комиссия должна увидеть: проект не зависнет, а через X месяцев реально заработает.

Составив организационный план, перепроверьте его согласованность с финансами: все этапы, требующие денег, должны быть учтены в финансовом плане (например, траты на стройматериалы - в инвестициях 2025 года; зарплата рабочих - в операционных расходах 2026). Если по графику у вас первый доход пойдет в марте 2026, то в финансовой модели тоже выручка с марта. Такие мелочи важны для цельности.

Оргплан также демонстрирует вашу управленческую компетентность. Если он четкий и реалистичный, комиссия доверяет, что вы справитесь в роли руководителя проекта. В сочетании с предыдущими разделами (рынок, технология) это создает образ фермера, который не только умеет выращивать, но и умеет планировать и руководить - а именно таких хочется поддержать.

План закупок и инфраструктуры: как расписать материальные затраты?

Данный раздел посвящен материально-техническому обеспечению проекта. Здесь нужно перечислить все основные инвестиционные затраты (капитальные вложения) и инфраструктурные элементы, необходимые для реализации бизнес-плана. Проще говоря - что и за сколько вы собираетесь купить, построить, установить, чтобы тепличное хозяйство заработало. Комиссия хочет видеть, на что конкретно пойдут деньги гранта и ваши вложения. Этот раздел тесно связан с финансовым планом, но представляется в описательной форме, иногда с таблицами. Рассмотрим, что важно упомянуть:

Земельный участок:

Опишите статус земельного участка, если это влияет на затраты. Например, если земля уже ваша - «Земельный участок 0,5 га находится в собственности заявителя, целевое назначение – для ведения КФХ, стоимость земли в проекте не закладывается (так как уже приобретена ранее)». Если планируете купить землю на грантовые средства (хотя грантами обычно можно покупать землю), укажите: «Планируется приобретение участка 1,0 га сельхозназначения в Ивановском районе, стоимость 200 тыс. руб., из них грантовые средства - 180 тыс., собственные - 20 тыс.». Или аренда: «Будет заключен договор аренды земли с администрацией сроком на 10 лет, арендная плата 30 тыс. руб. в год (заложено в операционные расходы, а не в инвестиции)». Это проясняет ситуацию с землей.

Строительство теплицы:

Разбейте расходы на сооружение теплицы по статьям. Как правило: фундамент, каркас и покрытие, системы (отопление, полив, вентиляция, освещение). Можно сделать таблицу вложений.

Суммируйте: «Совокупные капитальные вложения в тепличный комплекс составят 1,95 млн руб.». Из них можно указать, что финансируется за счет гранта, а что за счет собственных: «Планируется направить средства гранта на приобретение тепличной конструкции и оборудования (1,7 млн руб.), собственные средства покрывают затраты на фундамент и часть монтажа (0,25 млн руб.)». Эта увязка важна - она фактически показывает смету использования гранта. Некоторые конкурсы требуют отдельной сметы затрат с распределением, так что вы по сути ее и даете.

Коммуникации:

Если требуется подключение к внешним сетям - распишите затраты: «Электроснабжение - имеется подключение 15 кВт, нужно увеличить до 30 кВт, стоимость технического присоединения 50 тыс. руб. Газификация - прокладка 50 м трубы от существующей линии, установка счетчика - 100 тыс. руб. (оплачивается частично грантом). Водоснабжение - бурение скважины 30 м, насос - 120 тыс. руб. Канализация - не требуется (полив замкнутый цикл, дренаж на грунт) или предусмотрен накопительный септик 20 тыс. руб.». Включите эти цифры тоже в таблицу или список: они обычно значительны. Наличие коммуникаций - критический фактор, комиссия на него смотрит. Если, например, электричества нет, а вы не заложили его проведение - будет вопрос. Так что лучше предусмотреть все.

Посадочный материал и расходники:

Первый цикл потребует семян, удобрений, грунта - эти затраты могут быть включены либо в инвестиции, либо в оборотные средства. Обычно грантами покрывают и приобретение первых партий семян, удобрений, животных и т.п. Например: «Закупка семян огурца гибрид F1 - 10 уп × 5 тыс. руб = 50 000 руб. Семена зелени - 10 тыс. руб. Удобрения на первый год - 30 тыс. руб. Средства защиты и биопрепараты - 20 тыс. руб.». Можно эти позиции отнести к оборотному капиталу (оборотка) на старт проекта. Иногда грантовые сметы выделяют строку «приобретение молодняка/семян/саженцев» - для растений тоже актуально. Если грант «Агростартап», разрешено тратить на посадочный материал, так что включайте.

Работы и услуги:

Помимо покупок, есть работы, которые могут выполняться сторонними организациями: монтаж теплицы (если отдельно оплачивается), строительство, проектирование. Например: «Монтаж тепличной конструкции - 100 тыс. руб. (бригада производителя)», «Пусконаладка автоматики - 20 тыс. руб.», «Проект газификации - 15 тыс. руб.». Эти пункты тоже добавьте, чтобы не казалось, что все сделается само собой.

Резервный фонд:

Хороший тон - заложить 5-10% на непредвиденные расходы. Можно написать: «Непредвиденные расходы и резерв - 100 000 руб. (около 5% от бюджета), для покрытия возможного удорожания материалов или дополнительных работ». Это показывает вашу осторожность. Если бюджет жесткий и вы уверены, можно не указывать, но обычно лучше иметь небольшой буфер.

Оформив все статьи затрат, представьте итоговую инвестиционную потребность. Например: «Общая стоимость запуска тепличного комплекса (инфраструктура и оборудование) - 2 500 000 руб.». Она должна совпадать с тем, что заявлено ранее как стоимость проекта. Разбейте, сколько из этого грант, сколько свои: «Запрашиваемый грант - 2 000 000 руб. (80% бюджета), собственные средства - 500 000 руб. (20%). Собственное финансирование будет направлено прежде всего на работы по фундаменту, подключению коммуникаций и часть оборудования, грантовые средства - на саму теплицу, системы жизнеобеспечения и автоматизацию». Такая ясность понравится комиссии, ведь одно из условий - у заявителя должны быть свои деньги не менее определенного процента, и вы прямо показываете выполнение (например, для «Агростартапа» 10% минимум, у вас 20% - прекрасно).

Операционные инфраструктурные затраты:

В этом разделе можно кратко упомянуть и про оборотные средства (что у вас заложено на первый цикл). Но более подробно операционные расходы будут в финансовом плане. Здесь же сосредоточьтесь на инвестициях.

Приложите обоснования: Если у вас есть коммерческие предложения, сметы, счета - в приложения можно положить копии. В тексте можно писать «(смета прилагается)». Это очень убедительно: вы не из головы взяли 1 млн за теплицу, а вот КП от фирмы. Комиссия, конечно, не будет все пересчитывать, но наличие приложений повышает доверие.

Частые ошибки: Неучтенные расходы. Постарайтесь не забыть ничего крупного: ни один болт, конечно, считать не нужно, но что-нибудь вроде «транспортные расходы на доставку теплицы (50 тыс.)» часто выпадает. Добавьте фразу: «В сумме учтены также расходы на доставку материалов и оборудования до места (ориентировочно 5% от их стоимости)». Иначе комиссия может спросить: «А как вы поликарбонат повезете, у вас же машины грузовой нет?» - а вы уже написали, что доставка учтена.

Еще момент: соответствие целям гранта. Некоторые гранты не позволяют тратить на определенные вещи. Например, было правило, что на строительство арендованных объектов деньги давать не будут, или на покупку техники дороже 1 млн нельзя. Ознакомьтесь с правилами. Обычно нельзя за счет гранта покупать недвижимость, использовать на погашение старых кредитов и прочее нецелевое. В вашем плане не должно быть запретных статей.

Вывод по разделу: должен быть понятным список: что покупаем/строим и за сколько. Комиссия проверит, реалистичны ли цены (сейчас 500 м2 теплица за 1 млн - возможно, кажется дешево, но если у вас есть КП, значит правда). Они также посмотрят, все ли включено (например, «А где же котел? А, вот есть за 300 тыс., ок»). Когда все статьи на виду - им легче утвердить смету. А вам потом легче отчитываться, потому что у вас уже расписано направление расходования. В целом, прозрачность и детализация затрат - залог доверия. Поэтому план закупок следует делать максимально понятным и логичным, без лишней воды.

Финансовый план: как составить финансовые расчеты проекта?

Финансовый план - один из самых важных разделов. Здесь вы показываете экономическую состоятельность проекта: сколько денег понадобится, какие ожидаются доходы и расходы, когда наступит окупаемость. Многие члены комиссии (особенно финансисты) будут пристально смотреть именно на цифры в этом разделе. Поэтому расчеты должны быть аккуратными, прозрачными и реалистичными. Раздел можно разделить на подтемы: исходные предпосылки, прогноз прибыли и убытков, движение денежных средств, точка безубыточности, окупаемость, возможно балансовый план. Разберем основные вещи, которые нужно включить:

Предпосылки и допущения:

Начните с перечисления ключевых допущений, на которых строятся расчеты. Например: «Финансовый прогноз сделан на 5-летний период (2025-2029 гг.). Расчеты ведутся в текущих ценах 2025 г. без учета инфляции (номинальные рубли). Средняя цена реализации продукции принята: огурцы - 90 руб/кг (оптовая зимняя цена), зелень - 200 руб/кг. Закупочные цены семян и удобрений - по состоянию на 2025 г.». Если вы учитываете инфляцию, процент указать. Но обычно в грантовых планах можно и без инфляции, чтобы не усложнять - просто берут текущие цены, считая, что рост цен компенсируется ростом издержек пропорционально.

Укажите валюту (рубль) и налоги: «Система налогообложения - ЕСХН (6% с дохода минус расход) либо патент для ИП, поэтому налог на прибыль в расчетах не учитывается как отдельная статья, он включен в прочие расходы условно. Страховые взносы за работников учтены в фонде оплаты труда.» Это важно, так как налоговый режим МСП обычно льготный. Читатели должны понимать, как вы учли налоги: если ЕСХН, то налог = 6% на прибыль (с разницы доход-расход). Можно вообще не детализировать налог, а показать чистую прибыль уже после налога. Но чтобы не было вопросов, лучше явно описать.

План доходов (выручки):

Распишите, сколько денег вы будете получать от продажи продукции по годам (лучше по месяцам или по кварталам на первые 1-2 года для детализации, потом ежегодно). Например: «В 2026 г. (первый год производства) планируется реализовать 12 тонн огурцов и 0,8 тонны зелени. Выручка: огурцы 12 000 кг × 90 руб = 1 080 000 руб, зелень 800 кг × 200 руб = 160 000 руб, итого 1 240 000 руб. В 2027 г. - 15 тонн огурцов (полный объем) и 1,2 т зелени: выручка 1 350 000 + 240 000 = 1 590 000 руб. Далее, с 2028 г., объемы сохраняются на уровне 2027 г (возможно небольшое увеличение за счет оптимизации процесса, но принимаем консервативно).» Можно сделать табличку: Год - Объем огурцов - Объем зелени - Выручка огурцы - Выручка зелень - Итог выручка.

Если цены сезонно разные (зимой дороже, летом дешевле), можно учесть это, но усложнение может не требоваться. Проще взять средневзвешенную или концентрироваться на зимней как основной.