Даже на 200 м² можно построить настоящую мини-плантацию лекарственных культур — если подойти к делу системно. Быстрые травы вроде ромашки или календулы дают первые деньги и отрабатывают технологию, средние (эхинацея, шалфей) обеспечивают стабильный поток сырья, а длинные — женьшень или родиола — формируют будущую маржу. Такой портфель выравнивает сезон и снижает риски.

Важнее не площадь, а повторяемость и качество: фармацевтика и БАД-производители требуют стабильный состав и чистую сушку. С датчиками и журналом партий это реально даже в небольшой теплице — когда каждый куст под контролем, а результат прогнозируем.

А подробный разбор конкретных лекарственных растений мы писали ранее. Если интересно узнать больше о прибыльных культурах с цифрами, примерами и советами — вам сюда.

Что такое портфель культур на 200 м

Мини-плантация лекарственных трав — это не просто грядки в теплице, а продуманная система оборота и риска. Чтобы не зависеть от сезона и длинных циклов, фермеру важно распределить площадь между культурами с разной скоростью роста и разным горизонтом прибыли. Такой подход называют «портфелем культур» — как в финансах, только вместо акций здесь ромашка, шалфей и женьшень.

Мы подробно рассказывали, как увеличить доход теплицы. Обязательно прочитайте — там о том, как снизить себестоимость и повысить маржу.

Принцип «трёх корзин»

1. Быстрые (1–3 месяца) — ромашка, календула, мята, мелисса, лемонграсс, лаванда.

Они приносят первые деньги уже в первый сезон и позволяют обкатать сушку, маркировку и хранение без потерь.

2. Средние (4–12 месяцев) — эхинацея, шалфей лекарственный, иссоп, монарда, зверобой.

Это «рабочая середина» портфеля: формирует стабильный поток сырья и учит работать по стандартам — от журналов до серий партий.

3. Длинные (2–6 лет) — валериана, родиола розовая, женьшень.

Их называют «банкой капитала»: закладываются надолго, но приносят премиальную маржу и открывают выход на фарму и экспорт.

Почему это важно

Портфель защищает тепличника от кассовых разрывов: быстрые культуры дают оборот и опыт, пока долгосрочные — растут и набирают ценность. К тому же, именно на коротких циклах удобно отработать технологию — сушку, маркировку, контроль влажности — без риска потерять дорогие корни.

Так на маленьких 200 м² можно выращивать не «понемногу всего», а стратегически — в темпе, в ритме и с прибылью.

План зонирования пространства (примерная модель)

Даже в небольшой теплице важно не просто «посадить всё подряд», а распределить площадь с логикой цикла и доходности. 200 м² — это не просто метры, а управляемая структура: где-то нужно быстро оборачивать сырьё, где-то растить долгосрочный капитал.

Зонирование помогает держать порядок и видеть весь процесс как систему — от полива до сушки. Ниже приведён пример соотношения, которое подходит большинству фермеров; его легко скорректировать под ваш климат, сбыт и личные приоритеты.

Зона А — 80 м² (40%): быстрые

2–3 культуры по 25–40 м². Здесь — ромашка, календула, мята, мелисса.

Это учебный полигон и источник первых денег: 2–3 оборота за сезон, быстрый сбор и отработка техники сушки, сортировки и упаковки. Здесь удобно ставить датчики влажности, наблюдать динамику и корректировать микроклимат.

Зона B — 80 м² (40%): средние

2 культуры по 40 м², например эхинацея и шалфей.

Цель — стабильный выход и первые контракты: трава и корни, которые можно продавать переработчикам или в аптечные сборы. Средние культуры дают понимание «среднесрочной экономики» теплицы — когда урожай идёт партиями, а не единовременно.

Зона C — 40 м² (20%): длинные

1 культура × 40 м² (или 2 × 20 м²), чаще всего родиола или валериана.

Это инвестиционный сектор теплицы — растения растут медленно, но ценятся дорого. Здесь важен идеальный дренаж, аккуратный полив и постоянный учёт. «Длинные» культуры не дают быстрых денег, зато формируют премиальный сегмент и экспортный потенциал.

Выбор культур: матрица «скорость х маржинальность х риск»

Когда площадь ограничена, важно не просто выбрать растения «по душе», а собрать сбалансированный портфель по трём параметрам: скорость оборота, маржинальность и риск. Такая матрица помогает увидеть, какие культуры дают быстрый кэш, какие требуют больше ухода, а какие — инвестицию времени ради премиального сырья.

Принцип простой:

-

Быстрые — «учим руки» и тестируем сушку.

-

Средние — формируем поток и выстраиваем стандарты.

-

Длинные — растим капитал и экспортную историю.

Эта структура снижает риски и даёт уверенность: даже если одна культура подведёт, другие «подхватят» выручку.

| Культура | Корзина | Часть растения | Оборот (мес.) | Риск | Порог ухода | Где продаём (первые каналы) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ромашка аптечная | Быстрая | Цвет | 2–3 | Сред | Сред | Фиточаи, аптеки, фасовка |

| Календула | Быстрая | Цвет | 2–3 | Низ | Низ | Смеси/чаи, косметика |

| Мята / мелисса | Быстрая | Трава | 1–2 | Сред | Низ | Чаи, HoReCa, фермерские магазины |

| Эхинацея пурпурная | Средняя | Трава / корень | 6–12+ | Сред | Сред | Экстракция, БАДы, аптеки |

| Шалфей лекарственный | Средняя | Лист | 3–5 | Низ | Низ | Чаи, кулинария, эфирные масла |

| Валериана лекарственная | Длинная | Корень | 18–24 | Сред | Сред | Фарм-сырьё, успокаивающие препараты |

| Родиола розовая | Длинная | Корень | 48–60 | Высок | Высок | Экспорт, фармацевтика, экстракты |

Календарь посадок и сборов на первый год

Чтобы 200 м² работали как «портфель», а не как хаотичный огород, важно правильно распределить посадки по времени. Здесь действует принцип «лестницы оборотов» — новые волны посадок стартуют до того, как завершился сбор предыдущих. Так теплица остаётся загруженной весь сезон, а сырьё поступает партиями, не перегружая сушку и хранение.

Быстрые культуры (А-зона)

-

Посев волнами каждые 3–4 недели — ромашка, календула, мята, мелисса. Это создаёт эффект «лестницы»: одна партия цветёт, вторая на подходе, третья только взошла.

-

Сушка сразу после среза, ступенчато: предварительное проветривание, затем основной режим и контроль остаточной влаги.

-

Маркировка партий обязательна даже для небольших объёмов: на бирке — дата, зона, культура, оператор. Так проще следить за качеством и понимать, где возникли потери или ошибки.

Средние культуры (B-зона)

-

Старт с рассады экономит 3–6 недель и позволяет точно планировать выход первой срезки. Эхинацею, шалфей или иссоп можно запускать уже в конце зимы под лампами.

-

Первые сборы — пробные. Их задача не заработать, а отладить стандартизацию: замерить влажность, проверить аромат и цвет сырья после сушки, понять, где корректировать микроклимат.

-

После первых проб можно подписать пилотные мини-контракты — с травниками, магазинами чаёв или косметическими цехами.

Длинные культуры (C-зона)

-

Готовим субстрат, дренаж и полутень: женьшень, родиола, валериана требуют стабильных условий и не терпят прямого солнца.

-

Эти грядки живут по многолетнему циклу, поэтому с самого начала заводим «паспорт грядки» — журнал, где фиксируются дата посадки, происхождение посадочного материала, поливы, подкормки и микроклимат.

-

Даже если урожая придётся ждать несколько лет, на этих грядках можно размещать контрольные датчики и «тренировать» автоматику.

Минимальная инфраструктура и автоматизация

Даже небольшая теплица на 200 м² может работать по стандартам фармы, если правильно выстроить контроль. Главное — не нагромождение техники, а умная минимализация: всё, что помогает держать стабильные параметры и предсказуемое качество.

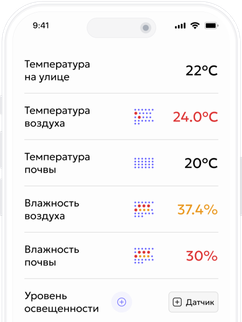

Критично-необходимый набор на 200 м²

-

Датчики влажности субстрата по зонам — чтобы понимать, где пересушено, а где переувлажнено. Для лекарственных культур стабильная влажность важнее, чем частота полива.

-

Термометры и гигрометры — простые, но надёжные. Без контроля температуры и влажности сложно выдержать качество при сушке и хранении.

-

Контроль VPD (разницы давления пара) — помогает избежать «мокрых листьев» и плесени, особенно при плотных посадках.

-

Простейший шкаф или камера для сушки с регулировкой температуры, влажности и вентиляции. Даже один такой модуль позволяет сушить партии быстро и равномерно.

-

Система маркировки лотов — бирки, QR-коды или штрих-коды. Каждая партия должна иметь свой «паспорт» — где, когда и кем собрана.

-

Журнал партий — можно вести вручную или в цифровом виде. В нём фиксируются: дата среза, культура, зона, вес до и после сушки, оператор, условия.

«Пороговые» настройки для качества

-

Быстрые культуры (цветы и трава) — сушим прохладно, с активным воздухообменом. Цель — сохранить цвет и аромат, не перегревая.

-

Корни — сушим дольше и чуть теплее, но обязательно проверяем равномерность, чтобы не образовывалась сердцевинная влага (частая причина плесени).

-

Умная вентиляция или хотя бы таймер на проветривание: конденсат — главный враг лекарственных трав. Плесень или потемнение сырья сразу обнуляют цену партии.

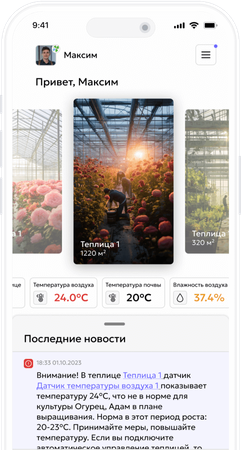

Как это делается в Gros.farm

В карточке каждой культуры указаны рекомендованные диапазоны микроклимата — влажность субстрата, температура, освещённость. Вы можете подключить датчики, задать пороговые значения и получать уведомления при отклонениях.

Все операции — от посева до сушки — фиксируются в журнале, а партия формируется автоматически при создании записи. Так вы видите историю каждой культуры, понимаете, где была пересушка или сбой по влажности, и можете быстро корректировать процессы.

Экономика портфеля: модель для 200 м

Даже маленькая теплица — это не просто грядки, а мини-производство со своими затратами и ритмом денег. Чтобы понимать, где вы зарабатываете, а где тратите впустую, стоит сразу собрать простую модель: какие культуры приносят быстрый кэш, какие формируют стабильность, а какие работают на будущее.

Типовые затраты и расходы

| Статья | Примерные суммы | Комментарий |

|---|---|---|

| Каркас и обшивка теплицы (200 м²) | 180–250 тыс ₽ | плёнка или поликарбонат |

| Обогрев и вентиляция | 60–100 тыс ₽ | базовые электро- или ИК-системы |

| Датчики, таймеры, автоматика | 40–60 тыс ₽ | контроль микроклимата по зонам |

| Камера/шкаф сушки | 50–80 тыс ₽ | ручной или с контролем влажности |

| Стеллажи, тара, расходники | 20–30 тыс ₽ | рабочие поверхности и ёмкости |

| Семена и субстрат | 15–20 тыс ₽ | стартовый цикл |

| Итого старт ≈ 350–500 тыс ₽ | — | при самостоятельной работе |

Ежемесячные расходы:

-

электроэнергия — 7–12 тыс ₽;

-

вода, удобрения — 1–2 тыс ₽;

-

упаковка и расходники — 3–5 тыс ₽;

-

труд (если помощник) — 15–25 тыс ₽.

В среднем — 25–40 тыс ₽/мес при активном сезоне.

Потенциал выручки по корзинам

| Корзина | Площадь | Цикл | Урожай (сухое сырьё) | Цена опт, ₽/кг | Потенциал |

|---|---|---|---|---|---|

| Быстрые (ромашка, календула, мята) | 80 м² | 2–3 мес × 2–3 оборота | 25–30 кг/оборот | 250–400 | 15–35 тыс ₽/оборот |

| Средние (эхинацея, шалфей) | 80 м² | 6–12 мес | 40–60 кг/год | 500–800 | 20–45 тыс ₽/год |

| Длинные (валериана, родиола) | 40 м² | 2–5 лет | 10–15 кг/год | 2 000–8 000 | 20–80 тыс ₽/год (по циклу) |

💡 Уже со второго сезона даже на 200 м² можно выходить на 60–120 тыс ₽ валовой выручки в год, а после отладки процессов — до 150 тыс ₽ и выше при ручном труде.

Себестоимость и узкие места

Главные расходы приходятся на:

-

энергию (свет, вентиляция, сушка) — до 30 % себестоимости зимой;

-

труд — сбор, обрезка, фасовка;

-

упаковку и хранение — если нарушить условия, сырьё теряет до 20 % цены.

Типичные потери — пересушка, плесень, смешение партий.

Они отнимают 10–20 % потенциальной прибыли, но устраняются за счёт простейшей автоматизации и маркировки.

Мини-финмодель

Считать просто: площадь → урожай → цена → затраты = прибыль.

-

Вход: площадь, культура, урожай (сырой/сухой), цена за кг, расходы на энергию и труд.

-

Выход: валовая и чистая прибыль, окупаемость, точка безубыточности.

-

Средняя рентабельность: 30–50 % после выхода на стабильный цикл (2–3 год).

-

Окупаемость оборудования: 2–2,5 года при базовом уровне продаж.

Как избежать кассовых разрывов: три приёма для маленькой теплицы

-

Дробите посадки по времени.

Делайте волновые посевы быстрых культур каждые 3–4 недели — так всегда есть свежий сбор и поступления на сушку и продажу. -

Фиксируйте расходы и выручку по зонам.

Даже простая таблица или журнал в Gros.farm покажет, какая зона приносит прибыль, а какая только «ест» энергию. -

Не откладывайте стандартизацию.

Внедрите маркировку партий и базовые пороговые датчики с самого начала — это избавит от потерь сырья и облегчит выход на крупные каналы сбыта.

Сбор, сушка, хранение: без потери цены

У лекарственных культур прибыль буквально зависит от точности — не вовремя собрал или пересушил, и цена падает вдвое. Чтобы сырьё принимали фармкомпании и переработчики, нужно соблюдать технологию на каждом этапе: когда срезать, как сушить и где хранить.

Окно сбора по корзинам

Каждая группа культур имеет своё «окно» — короткий период, когда активных веществ в растении максимум.

-

Цветки (ромашка, календула, лаванда) — собираем утром, после высыхания росы, в сухую погоду. Позже цветки теряют эфирные масла.

-

Травы (мята, мелисса, эхинацея, шалфей) — лучше срезать до или в начале цветения, пока листья ароматные и не огрубели.

-

Корни (валериана, родиола, женьшень) — выкапываем осенью, когда надземная часть отмирает и питательные вещества концентрируются в подземной.

Главное правило: одно «окно» — одна партия. Смешанные сборы теряют стандартизированность, а значит — и рыночную цену.

Режимы сушки (карта принципов)

Хорошая сушка — это не просто тёплый воздух, а контролируемый процесс в три стадии:

-

Старт (мягкий): первые 3–4 часа при +30…+35 °C, активное проветривание, чтобы не было конденсата.

-

Основной режим: +40…+45 °C для листьев и цветов, +50…+55 °C для корней; стабильная вентиляция и равномерное распределение тепла.

-

Досушка: до нужной остаточной влажности (8–12 %), контроль веса и запаха — при перегреве сырьё темнеет и теряет аромат.

Маркеры качества:

-

цвет — естественный, без потемнения;

-

аромат — насыщенный, чистый, без «запаха печёного»;

-

текстура — ломается, но не крошится;

-

чистота — без пыли, земли, плесени.

💡 В Gros.farm можно задать пороговые уведомления по температуре и влажности, чтобы вовремя скорректировать режим сушки.

Хранение

После сушки сырьё нужно довести до «тихого состояния» — когда оно стабильно по влажности и не впитывает влагу из воздуха.

-

Используйте пакеты или контейнеры с барьерной плёнкой (крафт с внутренним слоем или плотный полипропилен).

-

Храните в тёмном и прохладном месте, вдали от источников тепла и прямого света.

-

Не смешивайте партии, даже если культура одна и та же: каждая должна иметь свой лот-код и дату.

При правильных условиях травы сохраняют активность 6–12 месяцев, корни — до 2 лет. А это значит, что ваша продукция остаётся ликвидной и через сезон, если рынок «просел» или вы ждёте лучшей цены.

Каналы сбыта и стандартизация

Даже самый красивый урожай — это ещё не бизнес, пока его нельзя легально и стабильно продать. На рынке лекарственных трав ценится не только качество, но и повторяемость: чтобы каждая партия выглядела, пахла и сушилась одинаково. Именно стандартизация делает из “просто трав” продукт, который охотно берут фармкомпании и магазины.

Куда продавать «сегодня»

Начинать стоит с малых, но доступных каналов — тех, где вас готовы принять даже с объёмами 10–20 кг:

-

Фиточаи и магазины здорового питания. Принимают траву и цвет по сезону, часто работают с локальными фермерами.

-

HoReCa (рестораны, кофейни, эко-гостиницы). Им интересны свежие срезы мяты, мелиссы, лемонграсса, лаванды.

-

Фермерские ярмарки и локальные сети. Здесь важна упаковка и визуальная чистота.

-

Маркетплейсы. Можно продавать фасованные чаи, саше или букеты, если оформлены документы на травы и указано происхождение.

💡 На этом уровне ключевое — аккуратная упаковка, понятное описание (где и как выращено), честные фото и отзывчивость.

Куда целиться «завтра»

Когда процессы отлажены и партия стабильно повторяется, можно выходить на оптовые и фармацевтические направления:

-

Экстракционные цеха и переработчики. Берут сырьё партиями по 100–500 кг, главное — стабильные показатели по влажности и чистоте.

-

Аптечные сети и производители БАДов. Требуют подтверждённые документы (сертификаты, декларации) и однородность партии.

-

Экспортные закупщики (Китай, Корея, ЕС). Особенно интересуются родиолой, женьшенем, эхинацеей, ромашкой. Тут важно иметь журнал партии и понятное происхождение.

Что хочет покупатель

-

Документы и прозрачность. Даже небольшим переработчикам нужно видеть, что культура выращена, а не собрана «в поле».

-

Повторяемость партий. Один и тот же цвет, аромат, влажность — показатель профессионализма.

-

Чистота. Без остатков пестицидов, пыли, песка, посторонних запахов.

-

Маркер действующих веществ. Для крупных клиентов — лабораторный анализ (например, эхинакозидов в эхинацее, гинзенозидов в женьшене). «окно»

📦 Совет: даже если вы работаете только с локальным рынком, начните вести журнал партии и фиксировать параметры сушки и хранения. Это ваша репутация на годы вперёд — а когда появится крупный покупатель, вы уже будете соответствовать требованиям GACP (Good Agricultural and Collection Practice).

Типичные ошибки и как их избежать

Лекарственные растения приносят прибыль только тогда, когда соблюдены технологии и стандарты. Вот ошибки, которые чаще всего совершают даже опытные тепличники — неочевидные, но дорогие.

1. Смешение партий при фасовке

Попытка объединить остатки из разных партий ради объёма делает сырьё нестабильным по цвету, влажности и аромату.

Как избежать: фасуйте строго по лотам, даже если партия небольшая. Покупатель скорее возьмёт три «чистые» коробки, чем одну сомнительную.

2. Недооценка затрат на сушку и хранение

Часто считают только урожай, забывая, что электричество и вентиляция «съедают» часть прибыли.

Как избежать: планируйте сушку как отдельную статью расходов. В среднем 1 кг сухого сырья требует 0,8–1,2 кВт·ч энергии.

3. Неправильный выбор культур под регион

Родиолу сажают в жарком климате, а лемонграсс — без подсветки. В итоге растения не развиваются или теряют аромат.

Как избежать: подбирайте культуры под ваш температурный диапазон. Северу — эхинацея и валериана, Югу — шалфей, лаванда, лемонграсс.

4. Отсутствие документов и легализации

Даже при продаже через маркетплейсы всё чаще требуют декларацию соответствия и указание происхождения.

Как избежать: оформите ИП или КФХ, зарегистрируйте продукцию как травяное сырьё или ароматическую смесь — это откроет оптовые и аптечные каналы.

5. Игнорирование пыли и условий труда

Мелкая пыль трав накапливается в сушильных камерах и может портить сырьё, а также вызывать аллергию.

Как избежать: регулярно очищайте камеры и полки, используйте вытяжку и фильтры, храните готовое сырьё отдельно от зоны сушки.

💡 Главное правило: стабильность важнее экзотики.

На рынке выигрывает не тот, кто вырастил редкую траву, а тот, кто может повторить её качество из партии в партию.

Заключение

Портфель лекарственных культур на 200 м² — это не эксперимент, а реальная модель устойчивого дохода. Быстрые культуры дают оборот и опыт, средние — стабильность, длинные — будущую маржу и имя.

Главное — дисциплина: зонирование, учёт партий, контроль микроклимата и аккуратная сушка. Тот, кто работает системно, через сезон уже продаёт не «траву», а стандартизированное сырьё, которому доверяют переработчики и аптеки.