Выращивание трюфелей - звучит как мечта для многих фермеров. Эти загадочные грибы считаются деликатесом и продаются по баснословным ценам (в России 1 кг чёрного трюфеля стоит от 500 до 2000 долларов, а белого - ещё дороже). Спрос на них стабильно превышает предложение, ведь в природе трюфели редки и труднодостижимы. Но возможно ли наладить искусственное выращивание трюфелей в российских условиях, да ещё и в теплице? Давайте разберёмся - реальность это или утопия.

Трюфели и их ценность

Трюфели - это сумчатые грибы рода Tuber, которые растут под землёй в симбиозе с корнями деревьев (чаще всего дуба, бука, лещины и др.). Они прославились уникальным ароматом и вкусом, благодаря которому стали дорогим гастрономическим деликатесом. Высокая цена объясняется редкостью гриба, сложностью поиска (обычно с помощью обученных собак), коротким сроком хранения урожая и тем, что трюфели растут далеко не везде. Употребление трюфелей давно стало показателем престижа и достатка.

В мире известно множество видов трюфелей - чёрные (например, périgord или бургундский) и белые (итальянский пьемонтский и др.). На территории России в дикой природе самостоятельно произрастают лишь два вида: чёрный летний (так называемый русский трюфель) и белый трюфель. Найти их можно в нескольких регионах: в европейской части (Подмосковье, Тверская, Белгородская области и др.), на Кавказе и в Крыму (буковые и дубовые леса), а также локально в Поволжье. Для развития трюфеля нужен мягкий тёплый климат, поэтому естественные находки чаще происходят в южных краях. Даже в Сибири встречались сообщения о трюфелях, но задокументированных подтверждений крайне мало. В целом дикие трюфели - большая редкость, поэтому неудивительно, что фермеров привлекает идея культивировать их самостоятельно.

Мировой опыт культивирования трюфелей

Долгое время считалось, что трюфель невозможно вырастить искусственно - слишком прихотливый гриб. Однако ещё в XIX веке предприимчивые фермеры во Франции доказали обратное. В 1808 году Жозеф Талон высадил жёлуди от дубов, под которыми находил трюфели, и спустя несколько лет подросшие дубки тоже начали приносить трюфели. Позже, в 1847 году Огюст Руссо заложил трюфельную рощу на 7 гектарах и через несколько лет собрал первые 5 кг грибов, получив за них приз на выставке. К концу XIX века во Франции было уже около 750 кв.км. трюфельных плантаций, приносящих до 1000 тонн трюфелей ежегодно. То есть культивирование “диких алмазов кулинарии” превратилось в настоящее промышленное дело.

После перерыва в XX веке (войны, кризисы), интерес к трюфельным плантациям возродился. Сегодня коммерческие трюфельные фермы существуют во многих странах: Франция, Италия, Испания, США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швеция - все успешно выращивают различные виды трюфелей. Как правило, это открытые плантации: участки земли, засаженные деревьями (дубами, орехом и т.п.), чьи корни инокулированы (заражены) микоризой трюфеля. Специальные питомники выращивают саженцы с мицелием трюфеля, которые затем высаживаются в подходящую почву на плантации.

Для примера, на Сицилии предприниматели Дж. Мерло и Д. Папиа организовали трюфельную ферму Tartufi Montalbano, где используют теплицы общей площадью 2 га для выращивания инокулированных саженцев и самих трюфелей. Они культивируют три основных вида - летний чёрный (Tuber aestivum, включая бургундский подвид), зимний чёрный (Tuber brumale) и светлый беловатый трюфель (Tuber borchii). За счёт контролируемых условий им удаётся получать около 200 кг чёрных трюфелей в год, реализуя урожай в Италии и на экспорт. Ключ к успеху - строгий контроль среды: почву в теплицах стерилизуют паром при 120 °C, чтобы убить посторонние микроорганизмы, и тщательно следят за развитием микоризы на корнях саженцев. Таким образом, мировой опыт однозначно подтверждает: выращивать трюфели искусственно возможно, хотя это и сложный, высокотехнологичный процесс.

Первые попытки в России

В России долгое время не предпринимали серьёзных попыток разведения трюфелей. Лишь в 2000 году появилась первая трюфельная ферма - в Краснодарском крае. Для неё специально завезли дубовые саженцы с мицелием из Франции, и посадки вели в открытом грунте, поскольку мягкий климат Кубани этому благоприятствует (оптимальная для трюфелей температура +22…+25 °C). Южные регионы России в принципе подходят под условия трюфелеводства: там уже растут местные чёрные и белые трюфели, а зима относительно тёплая. Однако даже на Юге первые урожаи на такой ферме стоило ожидать не ранее, чем через несколько лет.

В средней полосе и на севере России климат для трюфелей недостаточно тёплый. Поэтому энтузиасты начали эксперименты с закрытыми помещениями: подвалами и теплицами, оборудованными отоплением для круглогодичного поддержания нужной температуры. Научные исследования последних лет также поддерживают эту идею. Так, группа учёных ИГУ (Иркутский Государственный Университет) пришла к выводу, что идеальными для выращивания трюфелей были бы лабораторные условия - то есть полностью контролируемая среда, недоступная в открытом грунте. По сути, современная теплица с автоматизацией может имитировать лабораторию под открытым небом.

Нельзя сказать, что трюфельные плантации уже распространились по России - это явно не массовое явление. Тем не менее, интерес растёт. По данным отраслевых изданий, помимо кубанской фермы 2000 года, в последние годы появлялись сообщения о новых трюфельных хозяйствах. К примеру, в Краснодарском крае предприниматели вновь пытаются заложить трюфельную рощу. Также есть энтузиасты в Крыму и на Северном Кавказе - там, где условия ближе к естественным. Пока таких проектов единицы, но они показывают, что и в России идея не утопична.

Условия, необходимые трюфелям

Чтобы понять, реально ли вырастить трюфель в теплице, важно знать биологические требования этого гриба. Трюфель чрезвычайно капризен к окружающей среде, и успех зависит от соблюдения множества параметров:

- Температура и климат. Трюфели любят умеренное тепло. В течение активного сезона оптимум около +22 °C, допустимый диапазон +16…+25 °C. При похолодании ниже -10 °C мицелий погибает, поэтому в открытом грунте рискованны суровые зимы. В теплице же нужно поддерживать стабильную температуру без резких скачков. Желательна имитация сезонности: небольшое снижение температуры зимой (но не ниже 0°) и возврат к +22 °C летом, ведь природные циклы могут стимулировать плодоношение. Резких перепадов трюфель не переносит, поэтому система обогрева и вентиляции должна работать очень чётко.

- Влажность и полив. Взрослые трюфели развиваются в почве с хорошей влагой, но переносимости засухи у них нет - длительная сухость при влажности почвы < 60% губительна. С другой стороны, слишком сырой, заболоченный субстрат тоже вреден. Необходимо поддерживать умеренную влажность грунта (70-80%), регулярно поливая в засуху 1-2 раза в неделю. Воздух в теплице должен быть свежим, но без сквозняков: место посадки не должно продуваться ветром. Также прямые солнечные лучи нежелательны - в природе трюфели растут в тени под пологом леса, поэтому в тепличных условиях притенение грунта и рассеянный свет будут оптимальны.

- Почва. Трюфелю нужна щелочная почва с pH около 7,5-8,3, богатая кальцием и гумусом. Если грунт на участке кислый - в него заранее вносят известь или природный мел для раскисления. Очень важна структура почвы: она должна быть рыхлой, с хорошим дренажем. Часто добавляют песок и лиственные опилки (от «правильных» пород деревьев) для улучшения структуры. Чистота субстрата критична - никаких посторонних грибных спор, плесени и патогенов. Поэтому перед посадкой грунт стерилизуют - прокаливают паром, в духовом шкафу или обрабатывают специальными препаратами. Это устраняет конкурентов, ведь если в почве разовьются другие грибы, нежный трюфель может проиграть борьбу.

- Симбиоз с деревьями. В одиночку, без дерева, трюфель расти не будет. Его мицелий должен образовать микоризу (симбиотический союз) с корнями подходящего растения. Оптимальными «партнёрами» считаются дуб (традиционно №1 для трюфелей), а также лещина (орешник), бук, граб, берёза. Иногда применяют сосну или пинию - в Европе используют местные виды деревьев, с которыми данный гриб исторически сосуществует. Поэтому технология выращивания сводится к тому, что вы либо высаживаете уже инфицированные саженцы деревьев, либо подсаживаете мицелий к существующим молодым деревцам. В любом случае, наличие этих деревьев - обязательное условие. В теплице придётся либо сажать карликовые дубки/лещину прямо в грунт, либо держать деревца в больших кадках. Расстояние между деревьями рекомендуют не меньше 4-5 м, чтобы грибница каждого имела пространство. Вокруг не должно быть других грибов и ненужных растений - сорняков, мхов, которые отнимают питательные вещества.

- Отсутствие химии. Трюфели крайне чувствительны к химическому фону почвы. Ни в коем случае нельзя использовать удобрения и агрохимию рядом с растущими трюфелями. Особенно губительно избыток азота - азотные подкормки стимулируют рост листвы у дерева, но угнетают развитие мицелия трюфеля. Поэтому питание для трюфельной плантации создают естественным путём: за счёт листового опада (органики), гумуса и небольшого количества минеральных компонентов вроде кальция и железа. В целом принцип такой: лучше недокормить, чем перекормить - трюфелю достаточно того, что ему «скинет» симбионт-дерево.

Как видно, требований много. Малейшее отклонение - и долгие годы усилий могут пойти насмарку. Именно поэтому принято считать, что оптимальный способ выращивать трюфели - контролировать все условия максимально точно, вплоть до лабораторного уровня. На практике такую задачу помогает решить теплица, оснащённая современными системами автоматизации.

Тепличный метод: преимущества и сложности

Использование теплицы для разведения трюфелей в России выглядит логичным шагом. Она решает сразу несколько проблем:

- Позволяет поддерживать необходимый температурный режим даже в суровом климате. Зимой теплицу можно отапливать, не допуская минусовых температур губительных для мицелия. Летом - проветривать и затенять, чтобы жара не превысила условные +25 °C. Автоматизированные системы могут сами включать обогреватели, форточки, вентиляторы и т.д. по заданному расписанию или по сигналам датчиков. В итоге трюфель круглый год находится в комфортном микроклимате.

- Обеспечивает защиту от внешней среды. В закрытой теплице проще оградить посадки от диких вредителей - никто из лесных обитателей (кабаны, грызуны) не раскопает вашу плантацию. Снижается и риск заражения спорами чужих грибов, заносимых ветром, дождём. Конечно, полную изоляцию гарантировать сложно, но по сравнению с открытым грунтом теплица даёт фору. К тому же, намного легче контролировать влажность почвы (капельный полив, увлажнители) и исключить сквозняки - стены теплицы удержат ветер.

- Создаёт возможность гибко управлять светом и сезоном. В тепличных условиях вы сами решаете, когда у ваших трюфельных «дубков» наступит зима, а когда - лето. Например, можно постепенно понизить температуру в декабре-январе, имитируя зимний период покоя для грибницы, а к весне опять поднять до оптимума, стимулируя образование плодовых тел. Также легко регулировать освещённость: притенить грунт агроволокном, чтобы на мицелий не попадали прямые лучи, или добавить рассеянного света лампами в пасмурные дни. Такой гибкий контроль невозможен на улице, где вы зависите от капризов погоды.

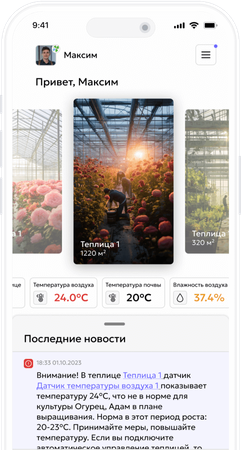

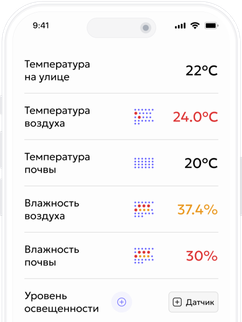

Однако тепличное трюфелеводство связано и с серьезными трудностями. Во-первых, это затраты. Построить просторную теплицу (а для нескольких дубов понадобится большая площадь высотой под 3-4 метра) - уже немалые инвестиции. Добавьте систему отопления, вентиляции, датчики, автоматизацию - для маленького хозяйства цена может быть ощутимой. Далее, ежедневные усилия по поддержанию режима: на протяжении нескольких лет нужно не допускать сбоев. Если отопление выключилось в сильный мороз или кондиционер сломался в жару - считайте, проект под угрозой. К счастью, современные технологии облегчают эту задачу: существуют решения для умной теплицы (например, платформа Gros.farm), позволяющие удалённо следить за всеми параметрами и автоматически их регулировать. Всё, что касается температуры, влажности, проветривания и полива, сейчас можно контролировать и настраивать удалённо через системы автоматизации. Это снижает риск человеческого фактора и даёт фермеру спокойствие даже в выходные или отпуск. Автоматизация устраняет рутинные операции, предотвращает ошибки и фиксирует все данные, что особенно ценно при выращивании столь деликатной культуры.

Во-вторых, биологические нюансы: трюфелю, как ни странно, может не понравиться чересчур тепличная жизнь. Есть мнение, что без естественных сезонных колебаний и полного взаимодейcтвия с живой почвенной экосистемой гриб не захочет плодоносить. То есть можно идеально растить микоризу на корнях, но так и не дождаться самих трюфелей. Однако мировой опыт (тот же пример с Сицилией) опровергает пессимизм - при грамотном подходе урожай возможен. Главное - понимать, что теплица должна стать имитацией природных условий, а не просто коробкой с постоянной температурой. Опытные трюфелеводы советуют даже открывать теплицу на проветривание ночью, чтобы туда залетали насекомые (трюфельные мушки) и приносили естественные бактерии - считается, это помогает мицелию «почувствовать себя как дома». В любом случае, подход тотальной стерильности спустя годы сменяется подходом контролируемой естественности - когда микроклимат близок природному, но без экстремумов и угроз.

Вывод в этом разделе: вырастить трюфели в теплице реально, что подтверждают как зарубежные, так и единичные российские примеры. Более того, специалисты прямо указывают: искусственно культивировать трюфели в России можно только в теплицах с контролируемым микроклиматом и использованием микоризных саженцев. Другими словами, без оснащённой теплицы шансы невелики. Но и сама по себе теплица не гарантирует успеха - нужен целый комплекс знаний, технологий и терпения.

Сколько это займёт времени и принесёт ли прибыль?

Даже если создать идеальные условия, быстрой отдачи от трюфельного проекта ждать не приходится. Этот бизнес - для терпеливых энтузиастов. Вспомним цифры: мицелию требуется несколько лет, чтобы укрепиться на корнях и сформировать плодовые тела. Первый небольшой урожай при удаче можно получить примерно через 3-4 года после посадки спор или заражения саженцев. Однако чаще полноценные трюфели появляются через 5-8 лет. Максимальная продуктивность плантации достигается на 8-10 год выращивания - именно тогда начинается пик плодоношения. Учтите, что жизненный цикл «трюфельного дерева» не вечен: например, дуб даёт хорошие урожаи трюфеля около 25-30 лет, после чего грибница иссякает и рощу приходится закладывать заново. Таким образом, речь идёт о многолетнем проекте. Финансово вложения тоже немалые. Помимо постройки самой теплицы, понадобятся закупка посадочного материала. Сейчас 150 г свежего мицелия трюфеля стоит порядка 300-400 руб. Многие предпочитают приобретать готовые пророщенные саженцы с микоризой - их цена около 600-900 руб. за штуку. Казалось бы, не так дорого, но для полноценной рощи нужно десятки таких саженцев. Плюс расходы на обогрев, электроэнергию, системы автоматизации. За годы до первой продажи сумма набегает внушительная. Однако потенциальная прибыль действительно манит. Средняя оптовая цена трюфеля в России - 50-100 тыс. рублей за кг (в пересчёте около $700-$1300). Рентабельность оценивается в 200-250% . Но это цифры на бумаге. На практике главный вопрос - сбыт. Кому вы будете продавать свои долгожданные грибы? Российский рынок трюфелей очень узкий. Это товар для элитных ресторанов, отелей, гурманов. Массово, ящиками, его не продашь - в основном покупают понемногу, поштучно или по несколько сот граммов. Придётся заранее налаживать контакты с шеф-поварами в крупных городах, предлагать свежайший продукт. Возможно, ориентироваться на экспорт, ведь за рубежом спрос больше. В целом эксперты не рекомендуют рассматривать разведение трюфеля как надёжный бизнес в российских условиях. Слишком долгий цикл окупаемости (5-10 лет) и высокие риски, связанные с климатом и рынком, делают это предприятием довольно авантюрным. Кроме того, мировая конъюнктура может сыграть злую шутку. Последние пару десятилетий наблюдается наплыв недорогих трюфелей из Китая на глобальный рынок. Китайские фермы наладили массовое выращивание азиатского вида чёрного трюфеля (Tuber indicum), и хотя гурманы считают его менее ароматным, он стоит дешевле. Китайцы закупают у своих фермеров полкило грибов за 30 евро, а продают в Европу уже по 300-600 евро - всё равно дешевле традиционного европейского перигорского трюфеля. Эта экспансия сбила мировые цены: по сравнению с 1990-ми они заметно снизились. В Европе даже говорят о «трюфельной войне», выдавливая китайский продукт и отстаивая уникальность своих грибов. Как бы то ни было, человек, вложившийся в трюфельный бизнес, сильно зависит от подобных факторов. Нельзя гарантировать, что через 5-7 лет, когда вы получите урожай, цена на трюфель останется столь же высокой. Возможно, к тому времени этот гриб уже перестанет быть супер-дефицитом. Это не значит, что заработать нельзя - просто нет никаких сверхприбылей без труда. Трюфели - такой же агробизнес, как и другие, только более долгий и непредсказуемый.

Автоматизация - друг трюфельного фермера

Раз уж речь идёт о столь сложном и тонком процессе, нельзя не упомянуть роль автоматизации. В тепличном хозяйстве, особенно высокотехнологичном, автоматизация - это уже не роскошь, а необходимость. Маленькие датчики и контроллеры могут круглосуточно следить за температурой, влажностью воздуха и почвы, освещением, содержанием CO₂ и другими параметрами. А система управления - регулировать их без участия человека: включать обогрев по расписанию, открывать форточки при перегреве, поливать по графику. Для культур вроде трюфеля, где стабильность микроклимата - залог успеха, автоматика играет ключевую роль. Она предотвращает губительные перепады, снижает риск ошибок (например, кто-то забыл полить, или выключил отопление раньше времени). Более того, современные цифровые платформы (такие как Gros.farm) позволяют удалённо мониторить теплицу через смартфон, получать уведомления и даже подключать удалённых экспертов-агрономов для консультаций. Для фермера автоматизация означает, что не нужно ночевать в теплице у печки или каждые 2 часа проверять термометр. Достаточно задать правильные параметры - и система сама обеспечит трюфелям «климатический комфорт», а вам выдаст отчёт. Это особенно ценно, учитывая многолетний цикл: человеческий фактор за такой срок точно даст сбой, а машина - нет (при условии грамотного обслуживания). Тем более, сейчас доступные решения для небольших хозяйств стали недорогими - базовый комплект автоматизации теплицы стоит порядка 50 тыс. руб., что соизмеримо с ценой пары десятков мицелированных саженцев. Зато выгода ощутима: меньше ручного труда, меньше вероятности потерять весь проект из-за одной оплошности, больше данных для анализа и улучшения процесса.

Gros.farm, будучи платформой для умных теплиц, предлагает как раз такие инструменты: подключение датчиков, управление климатом, ведение технологических карт и прогнозирование на базе собранных данных. То есть фермер получает не только «автопилот» для своего грибного хозяйства, но и интеллектуальную поддержку. При столь нестандартной культуре, как трюфель, это может стать решающим преимуществом - фактически вы переносите значительную часть агрономии на цифровые плечи и можете сконцентрироваться на бизнес-стратегии (поиске клиентов, развитии бренда и т.д.).

Вывод: реальность или утопия?

Вернёмся к главному вопросу: выращивание трюфелей в теплице в России - реальность или утопия? На сегодняшний день можно уверенно сказать: реальность, но только при определённых условиях. Это занятие под силу тем, кто готов вложиться знаниями, временем и ресурсами. Трюфели не прощают халатности. Здесь мало просто купить споры и закопать их - нужна тщательная подготовка почвы, создание микроклимата, посадка микоризных саженцев и годы кропотливого ухода. В какой-то степени это авантюра, ведь результат не гарантирован. Недаром 88% любителей считают, что самостоятельно вырастить трюфель «невозможно». Но примеры энтузиастов и научные разработки показывают обратное: вырастить можно, если соблюдать технологию и проявить упорство.

Для российских фермеров трюфель остаётся нишевым направлением. Массовым бизнесом он не станет, пока есть более простые и быстрые в обороте культуры (взять тех же шампиньонов, которые растут 35 дней). Однако именно уникальность делает трюфель привлекательным - кто сумеет первым наладить стабильное производство, тот займет свою золотую нишу рынка деликатесов. Возможно, через десять лет мы увидим больше тепличных трюфельных ферм на юге России, а затем и в других регионах, оснащённых по последнему слову техники. Сегодня же это скорее эксперимент и долгосрочная инвестиция, чем гарантированный заработок.

Таким образом, выращивание трюфелей в теплице - не утопия, а сложная реальность. Она требует серьёзного подхода, но при удачном исходе награда может быть очень высокой - и дело даже не только в деньгах, а в статусе производителя редчайшего продукта. Тем, кто решил попробовать себя в трюфельном деле, стоит тщательно взвесить все «за» и «против», изучить опыт предшественников и обеспечить своему проекту максимум поддержки в виде науки и технологий. И тогда мечта о собственных русских трюфелях вполне может осуществиться.

P.S. Если вы хотите обсудить автоматизацию своей теплицы и подобрать оптимальную модель под свои задачи - запишитесь на онлайн-звонок. Возможно, это будет самый полезный звонок для развития вашего агробизнеса в этом году! Пусть ваши смелые идеи в агро реализуются с поддержкой современных технологий.