Аграрный сектор переживает технологическую революцию. Агротехнологии (AgTech) развиваются стремительно по всему миру - от умных теплиц до роботизированных тракторов. Глобальный рынок агротеха уже оценивался примерно в $24 млрд на 2024 год, и ожидается, что к 2030 году он почти удвоится - до $49 млрд businesswire.com. Это значит, что за пять ближайших лет нас ждёт рост инноваций и инвестиций. Какие же тренды будут определять лицо сельского хозяйства и как к ним подготовиться фермеру-практику? Рассмотрим самые важные направления - с цифрами, примерами из мира и особенностями в России и СНГ - и дадим советы, что можно делать уже сейчас.

Цифровизация и "умное" сельское хозяйство

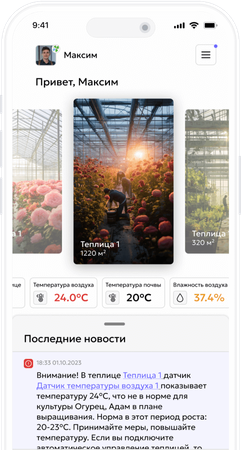

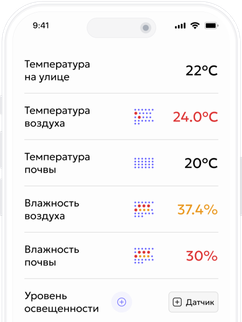

Данные и автоматизация стали новым чернозёмом, повышающим урожай. Сегодня всё чаще применяются датчики, спутники, дроны и программное обеспечение, которые собирают информацию о полях и скоте в реальном времени. С их помощью фермеры точнее вносят удобрения, экономят воду и сразу замечают проблемы на участке. По данным экспертов, рынок автоматизации в сельском хозяйстве будет расти примерно на 26% ежегодно cognitivepilot.com - причём это касается не только агрохолдингов, но и малых хозяйств.В России курс на цифровизацию АПК был взят ещё в 2017 году, когда государство официально поддержало внедрение точного земледелия, беспилотников и интернета вещей на фермах trends.rbc.ru. Однако пока эти технологии использует лишь около 5% агрокомпаний trends.rbc.ru. Для сравнения, в развитых странах доля IT-специалистов в сельском хозяйстве достигает 4-4,5% от всех работников, а в РФ - только 2,4% trends.rbc.ru. Тем не менее тенденция неизбежна: большие данные (Big Data), облачные сервисы, мобильные приложения для фермеров становятся таким же необходимым инструментом, как трактор. Аналитики отмечают, что агротех-стартапы всё активнее разрабатывают решения именно для малых и средних хозяйств, делая цифровые технологии доступнее rshb.ru.

Ожидается, что к 2026 году российский рынок цифровых технологий для агросектора вырастет в 5 раз agro.club, во многом благодаря господдержке. В федеральном бюджете РФ на 2024 год заложено более 3 млрд руб. специально на цифровую трансформацию сельского хозяйства agro.club – государство субсидирует инновации, чтобы даже небольшие фермы могли внедрять IT-решения. Примеры технологий уже приходят на поля и фермы. Системы мониторинга полей вроде платформы «Агросигнал» позволяют в режиме онлайн следить за техником, посевами и погодой trends.rbc.ru. Умные датчики контролируют микроклимат теплиц или состояние стада. Например, в Удмуртии создано приложение, распознающее корову по уникальному рисунку носа - своего рода Face ID для бурёнок trends.rbc.ru. А стартапы предлагают фермерам сервисы по подписке: они сами установят сенсоры и камеры, а фермер платит помесячно за доступ к данным, что снижает барьер входа trends.rbc.ru trends.rbc.ru.

В результате даже хозяйства без больших бюджетов могут попробовать цифровые новинки.Преимущества «умного» подхода уже измеряются в цифрах. По оценкам разработчиков, внедрение цифровой системы управления теплицей способно повысить урожайность и выручку до +40% gros.farm. А голландские фермеры благодаря тотальной автоматизации и данным добились феноменальной экономии ресурсов: на 1 фунт (≈0,45 кг) томатов в современных тепличных комплексах Нидерландов уходит всего ~2 литра воды против 100+ литров в среднем по миру washingtonpost.com. Точная дозировка ресурсов через датчики и алгоритмы означает меньше затрат и выше выход продукции. Для фермера это выражается и в экономии, и в устойчивости к капризам природы.Однако есть и проблемы: сельская местность нередко страдает от нехватки интернета и знаний. Во многих регионах не хватает ИТ-кадров, а пожилым аграриям сложно разобраться в новых программах. Тем не менее, эту задачу решают совместные усилия государства, бизнеса и образовательных структур. В России с 2023 года стартовали программы обучения фермеров цифровым навыкам и основам устойчивого земледелия cognitivepilot.com . Подрастает новое поколение аграриев, для которых смартфон – такой же привычный инструмент, как лопата. Таким образом, в ближайшие годы мы увидим всё больше «цифровых фермеров», управляющих хозяйством через приложения и дроны.

Роботы на полях и автоматизация техники

Ещё одна яркая тенденция - роботизация сельского хозяйства. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня работает в поле: беспилотные тракторы, дроны-агрономы, доильные роботы. Крупные производители сельхозтехники уже предлагают автономные машины. Компания John Deere выпустила тракторы с автопилотом и система анализа данных John Deere Operations Center, заняв около 15-18% мирового рынка агротеха businesswire.com. Вслед за ними другие гиганты (Trimble, AGCO, CNH Industrial и др.) интегрируют в комбайны и тракторы GPS-навигацию, телеметрию, компьютерное зрение - всё, чтобы техника работала точнее и без постоянного участия человека businesswire.com. Дроны стали глазами фермера с высоты. Они летают над полями, делая спектральный анализвсходов: по цвету листьев можно выявить болезни или нехватку удобрений задолго до осмотра на земле. Также дроны используют для точечного опрыскивания растений - это экономит до 90% пестицидов, ведь распыляется препарат только там, где надо, а не по всему полю. Неудивительно, что во многих странах правительства субсидируют покупку агродронов.

В России тоже появились такие программы, хотя пока парк беспилотников на полях измеряется лишь сотнями штук. Роботы-фермеры берут на себя и тяжелый труд, и рутинные операции. В животноводстве уже успешно работают роботы-дояры: например, российская система R-SEPT «робот добровольного доения» обслуживает коров на ферме, позволяя повысить надои на 12–17% trends.rbc.ru. В птичниках устанавливают автоматических «куриных нянек» - устройств, которые следят за состоянием птичьего стада, кормушек, климата и вовремя сообщают о проблемах trends.rbc.ru trends.rbc.ru.

Есть даже роботы-ветеринары: испанский стартап создал автономного робота для птичников, который ездит между клетками, контролирует здоровье бройлеров и работу оборудования trends.rbc.ru. В растениеводстве набирают популярность роботы для прополки, работающие на солнечных батареях - они могут самостоятельно удалять сорняки, экономя фермеру часы ручного труда и избавляя от химикатов.Инвестиции в агро-роботов уверенно растут. Даже в непростом 2023 году, когда общий объем финансирования агротех-стартапов в мире просел, вложения в фермерскую робототехнику и механизацию выросли на 9%, достигнув $760 млн agro.club. Роботы и автоматизированные машины - одна из немногих категорий агротеха, которая показала рост, несмотря на глобальный спад инвестиций agro.club. Это сигнал: рынок верит, что за автоматизацией будущее. В сочетании с ИИ и компьютерным зрением роботы смогут выполнять всё больше задач - от посадки до сбора урожая - с ювелирной точностью.

Что это даёт фермерам? Во-первых, экономию на рабочей силе. В регионах, где трудно найти квалифицированных работников или зарплаты выросли, роботизация становится спасением. Во-вторых, стабильность и предсказуемость: автоматическая машина не забудет проехать ряд, не выйдет на больничный и может работать ночью. Например, автономные тракторы способны обрабатывать поля круглосуточно, что важно в сжатые посевные и уборочные сроки. В-третьих, повышение урожайности и качества продукции: техника с датчиками вносит удобрения и семена с точностью до сантиметра, не повреждая почву лишний раз. Уже существуют системы, которые «видят» каждое растение и ухаживают за ним индивидуально. Всё это позволяет вырастить максимум продукции на имеющейся земле. Конечно, полная замена людей роботами - дело не ближайших 5 лет, и человеческий фактор остаётся важным. Но тенденция такова, что самые тяжелые, опасные и монотонные работы будут постепенно автоматизироваться.

Фермер будущего - это скорее оператор высокотехнологичного хозяйства. И даже небольшому предпринимателю стоит присматриваться к доступной автоматизации уже сейчас: будь то недорогой дрон для своего поля или установка автопоилки с датчиками для скота.

Вертикальные фермы и новые технологии теплиц

Вертикальное фермерство и высокотехнологичные теплицы - один из самых горячих трендов агротеха, особенно актуальный для предпринимателей, занимающихся выращиванием овощей и зелени. Суть вертикальных ферм - выращивание растений в несколько ярусов, в контролируемой среде индора (помещении). Такие фермы могут находиться в городах, пустынях, даже в бункерах - там, где традиционное земледелие невозможно trends.rbc.ru trends.rbc.ru. Растения растут без почвы - на питательных растворах (гидропоника, аэропоника или аквапоника) trends.rbc.ru, под LED-лампамивместо солнца. Компьютер полностью регулирует свет, влажность, температуру, CO₂ и питаниерастений trends.rbc.ru trends.rbc.ru. Практически космические технологии - зато можно получать несколько урожаев в год и не зависеть от погоды. Мировой рынок вертикальных ферм сейчас только формируется, но темпы его впечатляют.

По прогнозам, к 2025 году объём этого рынка достигнет $9,9 млрд, со среднегодовым ростом около 21% с 2014 по 2025 годы trends.rbc.ru. Ежегодно в эту отрасль вливаются крупные инвестиции: проекты вроде американских AeroFarms и Plenty собрали сотни миллионов долларов на развитие технологий выращивания зелени в городах trends.rbc.ru.

В секторе городских ферм глобально фиксируют ~25% роста в год agroinvestor.ru , а в России прогнозируется до 35% ежегодного роста agroinvestor.ru. Хотя пока доля продукции невелика, уже к 2030 году в РФ может выращиваться до 20 тыс. тонн овощей и зелени вертикальным способом agroinvestor.ru. Основной потенциал - в распространении таких ферм по регионам, а не только в Москве, где они сейчас сконцентрированы agroinvestor.ru agroinvestor.ru. Уже есть успешные примеры. В Москве работает компания «Сити-фермер», которая производит цифровые вертикальные фермы для птицы и растений - датчики там автоматически поддерживают климат и освещение trends.rbc.ru. Крупнейшая в мире вертикальная ферма строится компанией AeroFarms при поддержке властей Абу-Даби - инвестиции превышают $100 млн trends.rbc.ru.

Эти примеры вдохновляют: значит, и в наших широтах можно выращивать свежую зелень круглый год, да ещё и в черте города.

Почему вертикальные фермы - это тренд? Они отвечают сразу на несколько глобальных вызовов. Во-первых, рост населения и необходимость накормить еще 2 млрд человек к 2050 году trends.rbc.ru. Традиционное сельское хозяйство просто не успеет увеличиться без расширения посевных площадей, а они на планете ограничены.

Вертикальные фермы позволяют получать больше пищи с единицы земли: например, 1 гектар высокотехнологичной теплицы даёт урожай, как 10 гектаров поля washingtonpost.com, благодаря многослойности и круглогодичному циклу. Во-вторых, урбанизация: более половины населения живёт в городах cognitivepilot.com и хочет получать свежие продукты с минимальным «плечом» доставки. Городские фермы решают эту задачу - салат или клубника растут прямо в мегаполисе, попадая на стол в день сбора, и при этом почти не требуют химической обработки для хранения trends.rbc.ru trends.rbc.ru. В-третьих, экология: такие фермы значительно сокращают использование воды и удобрений. По оценкам, современные вертикальные системы с аэропоникой и LED-лампами используют на 95% меньше воды для выращивания салатных культур, чем традиционные поля businesswire.com. А отсутствие почвы и закрытый цикл означает нулевой сток удобрений в реки и отсутствие деградации земель.

Что выращивают на вертикальных фермах? Пока в основном листьевые салаты, пряную зелень (руккола, базилик), микрозелень, реже - ягоды (клубника), мелкие овощи и грибы agroinvestor.ru. Это продукты с высокой добавленной стоимостью, спросом в ресторанах и у городских потребителей, готовых платить за свежесть и экологичность. Себестоимость выращивания пока выше классических теплиц из-за дорогого оборудования и энергии (LED-лампы потребляют электричество).

Рентабельность в мире остаётся вопросом - многие вертикальные фермы живут на инвестициях. Но технологии удешевляются: цена светодиодов, автоматических систем падает, на рынке появляется больше игроков. Эксперты ожидают, что по мере роста масштаба производства и совершенствования технологий вертикальные фермы станут прибыльными и смогут занять свою нишу в продовольственной цепочке.Важно отметить, что традиционные теплицы тоже эволюционируют, перенимая лучшие практики. Многие агрохозяйства уже сейчас модернизируют тепличные комплексы: устанавливают автоматические системы капельного полива, климат-контроль, интеллектуальные системы питания растений.

Интернет вещей в теплице позволяет в режиме 24/7 следить за температурой, влажностью, уровнем освещения - и всё это прямо со смартфона фермера. Недавняя новинка - автоматизация полива с управлением через приложение (например, такую функцию внедрил сервис Gros.farm) gros.farm. В итоге уходят переживания «не забыл ли рабочий полить рассаду» - система сама включит воду по расписанию и в нужном объёме.

Для тепличных фермеров ближайшие годы принесут и новые культуры. Помимо традиционных огурцов-помидоров набирают популярность ягоды, салаты, зелень в контролируемых условиях. В условиях санкций и импортозамещения в России актуально выращивание томатов, перцев, зелени, ранее завозимых из-за рубежа - спрос на локальную продукцию вырос. Вертикальные и тепличные фермы позволят круглый год снабжать рынок отечественными овощами, снизив зависимость от импорта. К 2024 году Россия уже вышла на самообеспеченность тепличными овощами более чем на 75%, а новые проекты тепличных комплексов в регионах продолжают строиться (эти цифры можно видеть по вводу новых гектаров теплиц ежегодно, по данным Минсельхоза).

Вывод: агропредпринимателям имеет смысл присмотреться к инновациям в теплицах. Даже небольшое хозяйство может начать с малого - например, установить стеллаж с LED-лампами для рассады или экспериментальной зелени. Такие мини-фермы помогут набить руку в новой технологии. Будущее тепличного дела за комбинацией традиционного опыта (знание агрономии) и цифрового интеллекта (датчики, алгоритмы). Тот, кто освоит оба компонента, сможет получать высокие урожаи стабильно и на опережение рынка.

Биотехнологии и новые сорта: гены под заказ

Следующий фронтир агротеха - биотехнологии в сельском хозяйстве. Речь о создании новых сортов растений и пород животных с помощью достижений генетики. Если «зелёная революция» середины XX века дала нам гибриды и селекцию, то нынешняя волна обещает редактирование генома (CRISPR), синтетическую биология и другие точные инструменты. Учёные и стартапы работают над культурами, которые будут продуктивнее, устойчивее к засухе и вредителям, но при этом требовать меньше химии.ГМО - термин, который у многих на слуху уже два десятилетия. В мире давно выращивают генетически модифицированную сою, кукурузу, рапс и др. Однако новые технологии позволят выйти за рамки старых ГМО. Например, метод CRISPR/Cas9 позволяет прицельно «включать» и «выключать» гены у растений, не внедряя чужеродные - такой точечный генный редактинг фактически ускоряет природную эволюцию. Благодаря этому уже созданы сорта томатов с повышенным содержанием полезных веществ, рис, обогащённый витамином А, пшеница устойчивая к грибкам и т.д.

В ближайшие 5-7 лет мы можем увидеть новые культуры, которых раньше не было. Эксперты прогнозируют появление, например, многолетних злаков cognitivepilot.com - зерновых, которые не нужно сеять каждый год заново. Это сократит затраты фермеров и сохранит почву от ежегодной вспашки cognitivepilot.com. Также ведутся работы над солеустойчивыми и засухоустойчивыми сортами для регионов с плохой водой и жарким климатом washingtonpost.com washingtonpost.com - что особенно актуально в связи с изменением климата.

В области животноводства биотех тоже не стоит на месте. Методы генетики позволяют повышать продуктивность скота (например, выведение коров, дающих больше молока, или кур с лучшей кормоконверсией). В России уже применяют трансплантацию эмбрионов коров - по сути, ускоренное воспроизводство: от лучшей коровы получают десятки телят, пересаживая ее эмбрионы суррогатным матерям. Такой проект реализует компания «ЧебоМилк», заявляя о снижении себестоимости тёлочек на 30-40% trends.rbc.ru. Генетическая работа идёт и с микроорганизмами: создаются пробиотики для животных, улучшающие их здоровье без антибиотиков, или специальные дрожжи для ускоренной ферментации кормов.Для России и стран СНГ биотехнологические направления имеют стратегическое значение. Санкционные ограничения показали уязвимость: зависимость от импортных семян, племенного материала, ветеринарных препаратов.

Поэтому один из трендов - развитие отечественной селекции и генетики. Российскому АПК необходимо снизить зависимость от ввоза семян и генетического материала trends.rbc.ru, и над этим уже работают институты и инновационные компании. Создаются свои гибриды кукурузы, подсолнечника, овощей, адаптированные к нашим условиям. Развивается производство собственного посадочного материала садовых культур, грибов, ягод.

Государство финансирует программы поддержки селекционных центров. Можно ожидать, что в течение ближайших 5 лет доля отечественных семян на рынке заметно вырастет, особенно по ключевым сельхозкультурам. Биотехнологии в агро - это не только ГМО. Например, биопрепараты для растений: сейчас тренд на замену химических пестицидов биологическими средствами защиты (в России уже есть стартапы, создающие препараты на основе вирусов против насекомых-вредителей или грибы-антагонисты против фитопатогенов). Также растёт интерес к микробиому почв - препараты с полезными почвенными бактериями помогают повышать урожайность естественным путём. Ещё одно направление - биоудобрения (азотфиксирующие бактерии, фосфат-мобилизующие грибы и т.п.) вместо привычной химии.

Огромные возможности открывает синтетическая биология - конструирование новых организмов с заданными свойствами. Уже сейчас учёные умеют синтезировать дрожжи, производящие молоко (без коровы) или бактерии, которые синтезируют удобрения прямо на корнях растений. Пока это лабораторные проекты, но через несколько лет они могут войти в сельхозпрактику. Конечно, на пути биотех-инноваций есть барьеры: регулирование (законы о ГМО у нас строгие), настороженность общества («натуральное» versus «генномодифицированное»), высокие инвестиции и сроки окупаемости. Но постепенно эти технологии прокладывают себе дорогу, особенно под давлением необходимости повышать эффективность агро-производства и адаптироваться к климатическим изменениям.

Вывод для фермеров: стоит следить за новыми сортами и биопрепаратами. Возможно, уже скоро появятся культуры, которые дадут больше урожай при тех же затратах - и кто первым их начнёт выращивать, тот выиграет в прибыли. Также биотехнологии означают появление новых рынков - от выращивания семян на экспорт до фермерских биолабораторий (например, производства насекомых-вредителей для биологической защиты, о чём чуть ниже).

Альтернативные продукты питания: от насекомых до "лабораторного" мяса

Помимо традиционного растениеводства и животноводства, агротех захватывает и сферу пищевых инноваций. Глобальный тренд - поиск альтернативных источников белка и еды в целом. Это продиктовано сразу несколькими причинами: рост населения (нужно больше еды), экологические ограничения (животноводство - главный потребитель земель и воды) и изменение спроса потребителей (здоровое и этичное питание).

Белок будущего многие видят в насекомых. Да-да, мука из сверчков или личинок мух может стать обычным ингредиентом через несколько лет. Эксперты ФАО (продовольственной организации ООН) отмечают, что человечеству придётся пересматривать свои пищевые привычки, и в рационе могут появиться переработанные насекомые cognitivepilot.com cognitivepilot.com. Уже сегодня более 2 млрд людей в мире так или иначе потребляют насекомых в пищу (в основном в Азии и Африке). Евросоюз недавно одобрил использование некоторых насекомых в продуктах, приняв соответствующие нормативы.

В Европе появились фермы по разведению насекомых: например, в Финляндии и Италии действуют стартапы, производящие протеиновый порошок из насекомых cognitivepilot.com cognitivepilot.com. Даже в Беларуси налаживается производство насекомых для пищевых целе cognitivepilot.com.

Почему это интересно? Насекомые растут быстро, им нужно мало места и корма, а белка дают много. Для фермеров это может стать новой нишей - насекомоводство на корм скоту или для пищевой промышленности. Некоторые хозяйства уже сегодня устанавливают небольшие модули, где из органических отходов выращивают личинок чёрной львинки на корм курям и рыбам – двойная выгода: и отходы утилизируются, и появляется дешёвый корм.

Ещё один хайповый продукт - искусственное («лабораторное») мясо. Речь о мясе, выращенном не на ферме, а в биореакторе из клеток животных. Несколько стартапов (из Израиля, США, Сингапура) уже научились выращивать мышечную ткань в пробирке, делая котлеты и фрикадельки без убоя животных. Пока такое мясо дороговато, но технологическая кривая стремительно идёт вниз. Цена на лабораторное мясо упала в 30 тысяч раз за последние несколько лет cognitivepilot.com. Если первый опыт стоил сотни тысяч долларов за котлету, то сейчас речь идёт о десятках долларов за порцию, и цифры продолжают снижаться.

К 2025 году многие эксперты прогнозируют, что искусственное мясо станет реальным конкурентом обычному cognitivepilot.com. Сингапур уже разрешил продажу «курицы из пробирки» в ресторанах. Для фермеров это, с одной стороны, потенциальная угроза (появление альтернативы традиционному мясу), а с другой - новая возможность. Например, можно занять рынок растительного сырья для этих биореакторов или обратить внимание на спрос на зерно и соевый белок для альтернативных продуктов (ведь тот же гороховый протеин для растительных котлет - тоже продукт сельского хозяйства). Кроме того, традиционное мясо в ответ на вызовы меняется - появляются фермы, где делается упор на качество и этичность: свободный выпас, органические корма, минимизация антибиотиков. Это тоже своего рода тренд - «гуманизация» животноводства - когда условия содержания скота улучшаются, что привлекает покупателей заботой о благополучии животных cctmcx.ru.

Растительные аналоги - ещё одна ниша. Бургер из растительного фарша, «молоко» из овса или миндаля, соевые «наггетсы» - всё это несколько лет назад ворвалось на рынок. Сейчас ажиотаж немного спал, но сегмент продолжает расти, особенно среди молодёжи и городского населения, склонного к ЗОЖ. Фермерам это сигнал: стоит подумать о выращивании нишевых культур, таких как нут, горох, миндаль (для южных регионов) - спрос на них подпитывается трендом на растительное питание.

Подводя итог, альтернативные продукты - это небольшой, но быстро растущий сегмент агропромышленности. Они не заменят полностью традиционную еду в ближайшие 5 лет, но займут свою долю рынка. Предпринимателям на селе важно отслеживать эти тренды, чтобы своевременно сориентироваться: возможно, через пару лет какой-нибудь агрохолдинг захочет закупать тонны насекомых или конопляный белок - и тот, кто сможет это поставлять, сорвёт куш. А пока можно экспериментально попробовать новые направления в малом масштабе: например, завести ульи с пчёлами (продажа пчелиного подмора на протеин) или выделить пару гектаров под высокобелковый горох для рынка растительных пищевых ингредиентов.

Устойчивое и регенеративное земледелие

Устойчивость (sustainability) - красная нить всех современных трендов. Сельское хозяйство будущего должно не только производить больше еды, но и делать это с заботой о природе, восстанавливая ресурсы.

Отсюда вырастают такие направления, как регенеративное земледелие, органическое производство, снижение углеродного следа фермерства.Что это означает на практике? Прежде всего, более бережное обращение с почвой и водой. В регионах с засухой - внедрение экономичного орошения (капельный полив, упомянутый выше, или новые технологии типа субповерхностного полива). Например, та же Нидерланды благодаря технологиям снизили расход воды на единицу продукции в десятки раз washingtonpost.com washingtonpost.com, а Израиль давно лидер по капельному орошению, позволяющему получать урожай в пустыне. Этот опыт перенимают по всему миру: проложить капельную ленту на поле - уже стандарт для прогрессивного хозяйства, поскольку экономит до 30-50% воды (по разным оценкам) и увеличивает урожайность.

Далее, уменьшение химической нагрузки. Потребители требуют более «чистую» еду, без избытка пестицидов и нитратов. А строгие экостандарты в Европе вынуждают сокращать использование агрохимии. Технологии приходят на помощь: системы точечного внесения, Big Data + ИИ для расчёта минимально достаточной дозы удобрений, роботы-ополчения против сорняков вместо гербицидов.

В России стартапы тоже ловят этот тренд - например, компания Fermata (основатель Валерия Коган) разработала систему мониторинга растений по камерам, которая позволяет вовремя обнаруживать болезни и вредителей в теплице и тем самым снижать использование химикатов trends.rbc.ru. Валерия отмечает, что их решение вписывается в тренд эко-устойчивости, и такие проекты интересны фондам импакт-инвестирования trends.rbc.ru. То есть экология становится не только требованием рынка, но и источником финансирования - инвесторы готовы вкладываться в технологии, снижающие нагрузку на окружающую среду.

Регенеративное земледелие - концепция, предполагающая восстановление экосистемной функции почвы. Практически это означает нулевую или минимальную обработку почвы (no-till), покровные культуры (сидераты) вместо черного пара, агролесоводство и прочие приёмы, при которых почва отдыхает и накапливает органику. Такой подход не только улучшает плодородие, но и связывает углекислый газ (углеродный фермерство). В ближайшие годы ожидается рост интереса к углеродным фермерским проектам: уже сейчас некоторые сельхозпроизводители продают так называемые углеродные кредиты - сертификаты за поглощение CO₂ почвой.

Пока это зарождающийся рынок, но, возможно, вскоре фермеры смогут получать дополнительный доход за экологичные практики. В сфере животноводства устойчивость тоже выходит на первый план. Например, биогазовые установки становятся всё более популярными: из навоза и прочих органических отходов фермы производят биогаз для своих нужд или продажи в сеть. Это и экологично (метан не уходит в атмосферу, а сжигается с пользой), и экономически выгодно - собственная энергия. В России подобные проекты уже есть: уральская компания «Биоэнергия» разработала технологию WiseSoil по ускоренной переработке отходов в биогаз trends.rbc.ru.

Можно ожидать, что к 2030 году каждый крупный животноводческий комплекс будет обзаводиться мини-биогазовой станцией, а государство может усилить поддержку таких «зелёных» инвестиций.Ещё одна грань устойчивости - поддержание биоразнообразия и экосистемных услуг. Сюда относится бережное отношение к опылителям (пчёлам) - отказ от пестицидов, убивающих насекомых; сохранение лесополос; разумное пастбищное скотоводство, предотвращающее опустынивание. Всё чаще мы слышим термин «климатически умное сельское хозяйство» - комплекс практик, позволяющих адаптироваться к изменению климата (засухоустойчивые сорта, изменение сроков сева, орошение, страхование урожая и пр.).

Для фермеров СНГ многие из этих идей пока звучат теоретически, но тренд однозначен: «зелёное» земледелие будет поощряться, а неэкологичные практики - вытесняться. Кто заранее перейдёт на более устойчивые методы, тому будет проще соответствовать будущим требованиям рынка и законодательства. Например, если вы уже сейчас уменьшаете вспашку и наращиваете гумус в почве, возможно, вскоре сможете сертифицироваться и продавать продукцию с эко-премией. А использование органических удобрений и биопрепаратов не только улучшит качество земли на вашем поле, но и станет конкурентным преимуществом для потребителя, ценящего экологичность.

Кадры и образование: новый облик фермера

Технический прогресс в агро меняет не только инструменты, но и портрет самого фермера. В отрасль приходят новые люди, зачастую из ИТ-сферы или городские жители, решившие заняться агробизнесом. Одновременно происходит «омоложение» и профессионализация отрасли. Например, все больше женщин занимаются агротехнологиями и занимают руководящие посты в агростартапах - только за 2023 год число женщин-CEO в агротехе выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом rshb.ru. Это говорит о том, что агросектор становится привлекательнее и более открытым для разных профессионалов.Но главная тенденция - необходимость новых знаний. Современный фермер должен разбираться не только в тракторах и удобрениях, но и в программах, данных, иногда и в генетике с электроникой.

Возникает запрос на новое аграрное образование cctmcx.ru: учебные заведения открывают программы по агроинформатике, агробиотехнологиям, управлению сельхоздронами и т.д. В России запускаются образовательные проекты для аграриев, как государственные (упомянутая программа обучения устойчивому земледелию cognitivepilot.com), так и частные (например, сообщества фермеров при технологических компаниях, вебинары, чаты для обмена опытом). Даже крупные производители техники внедряют обучение: сложно продать умный комбайн, не научив персонал хозяйства с ним работать, поэтому при продаже теперь часто идёт пакет тренингов.Через 5 лет фермерские команды станут более междисциплинарными: в штате хозяйства могут появиться агроном-программист, оператор дронов, специалист по анализу данных. И в этом есть плюс - молодежь, интересующаяся технологиями, охотнее поедет работать в агросектор, зная, что там есть место IT-навыкам.

По оценке Россельхозбанка, сейчас примерно 50% новых агростартапов в России связаны с биотех, сенсорикой, IoT и точным земледелием agro.club - то есть на стыке айтишников и аграриев. Так формируется слой специалистов нового типа. Конечно, традиционные знания тоже не теряют ценности. Опытный агроном или фермер-интуит остаются незаменимыми, ведь ни один искусственный интеллект пока не заменит полностью человеческий опыт. Но союз опыта и науки - вот что даст наилучший результат. Уже сейчас многие передовые хозяйства - это коллаборация старшего поколения, знающего агротехнику, и молодых спецов, владеющих цифрой. Такой дуэт позволяет максимально эффективно применять инновации, не совершая ошибок на ровном месте. Для России и СНГ особенно важно развивать систему агроконсультирования и практического обучения. Пока что один из барьеров внедрения технологий - отсутствие понятных методик и стратегий, как это сделать на местах trends.rbc.ru trends.rbc.ru.

Фермеры иногда готовы внедрить новинку, да не знают с чего начать и где взять квалифицированную помощь. В идеале в ближайшие годы должны появиться и государственные агротех-консультанты, и частные сервисные компании, которые помогут хозяйствам внедрять дроны, программы, датчики «под ключ». Это создаст новые рабочие места на селе и ускорит технологическое обновление.В целом, человеческий капитал - ключевой фактор успеха агротехнологий. Именно люди придумывают и внедряют инновации. Поэтому тренды в агрообразовании и кадрах - это фундамент для всех остальных трендов. Инвестируется в людей сейчас – получаем прорыв в технологиях завтра.

Что делать уже сейчас: рекомендации фермерам и агропредпринимателям

Перспективы впечатляют, но могут и напугать: столько нового, куда бежать? Ниже собрали практические советы, как подготовиться к будущему агротехнологий уже сегодня:

-

Следите за трендами и учитесь новому. Подпишитесь на отраслевые новости, читайте про новые технологии, посещайте профильные выставки. Знание - лучшее оружие. Курс по точному земледелию или основам гидропоники может сильно расширить ваши возможности.

-

Начните с малого цифровизации. Попробуйте доступные цифровые инструменты: установите приложение для учета хозяйства или подключите пару недорогих датчиков (например, температуры и влажности в теплице). Многие решения (вроде платформы Gros.farm) имеют бесплатные базовые тарифы - риск минимальный, зато вы ощутите, как данные помогают в работе.

-

Автоматизируйте рутинные процессы. Посмотрите, что в вашем хозяйстве отнимает много времени регулярно - полив, кормление, учет работ? Возможно, есть простое решение: таймер для полива, автопоилка, GPS-трекер для трактора. Такие вложения обычно окупаются за сезон-два за счет экономии труда и ресурсов.

-

Используйте господдержку. Узнайте о программах субсидий и грантов для внедрения технологий. В 2023-2025 гг. государство выделяет значительные средства на инновации в АПК agro.club - от компенсации покупки дронов до грантов агростартапам. Обратитесь в местный отдел сельского хозяйства или в Россельхозбанк за консультацией - возможно, вам доступна льготная программа.

-

Делайте ставку на качество и экологичность. Мир движется к «зелёному» сельхозпроизводству. Уже сейчас старайтесь оптимизировать использование химии: лучше меньше, да точнее. Переходите на капельный полив, если ещё нет - сэкономите воду и удобрения. Экспериментируйте с парой полей no-till или с посевом сидератов – посмотрите результаты. Это не только для экологии, но и для вашей почвы и будущих урожаев.

-

Рассмотрите новые ниши. Возможно, ваш регион насыщен традиционным зерном или овощами. Подумайте о нишевых культурах или продуктах: пряные травы, ягоды, грибы, органические овощи, перепелы, страусы - что-то, чего пока мало, но спрос растет. Вертикальная ферма в гараже или контейнере тоже может стать прибыльным микробизнесом, если рынок рядом.

-

Объединяйтесь и обменивайтесь опытом. Вступайте в сообщества фермеров, онлайн-чаты, кооперативы. Кто-то уже прошёл путь, который вам предстоит - и готов поделиться лайфхаками. Совместные закупки техники или обмен данными о рынке помогут быть эффективнее. А вместе проще пробивать и новые инициативы перед властями.

-

Будьте открыты для эксперимента. Агротех - сфера, где многое рождается методом проб и ошибок прямо в поле. Не бойтесь пробовать новое в небольшом масштабе: запустить десяток ульев с насекомыми, испытать новый сорт семян на 1 га, посотрудничать с агростартапом в пилотном режиме. Даже если что-то не выйдет, это опыт. Зато если «выстрелит» - вы будете в числе первых, получив конкурентное преимущество.

И главное - сохраняйте баланс. Технологии - это инструмент, они должны помогать, а не усложнять жизнь. Берите на вооружение то, что реально решает ваши проблемы и окупается. Где-то достаточно и традиционных методов с небольшими улучшениями, а где-то именно технология откроет новые горизонты. В ближайшие 5 лет сельское хозяйство точно станет еще более высокотехнологичным, и те, кто готов меняться и учиться, окажутся в выигрыше. Путь агротехнологий только набирает обороты - самое время к нему присоединиться, чтобы сделать свой агробизнес успешным, устойчивым и современным!